涼し目のソウルでひとつ。

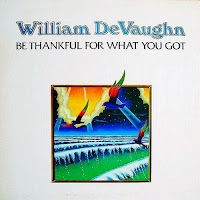

一発屋、ということになるのかな。ウィリアム・ディヴォーンがフィラデルフィアのシグマスタジオにおいて、自費で録音したシングル "Be Thankful For What You Got" は、レコードレーベルに買い上げられたのち1974年にミリオンセラーに。

それを受けて出されたアルバムは、なかなか微妙なバランスの上に成り立っているような、ちょっと他にない個性のものであります。

ディヴォーンのスタイル、というのはカーティス・メイフィールドのメロウな面を抽出し、水で薄めたような印象。ヴォーカルは下手ではないが、それほど黒さや存在感があるわけでもない。スピリチュアルな感じはするけれど。

その分、バックの演奏が際立っています。フィリーのセッションマンたち、MFSBはここでは華麗さは控えめでちょっとラフな感じ、リズムが大きめにミックスされてるのが特徴です。ストリングスが入っていない曲も多く、小編成ゆえに演奏のグルーヴが伝わって来やすい。そのあたりが、このアルバムに現代的なテイストを与えているのではないかな。

ディヴォーン自身の手による楽曲は、どれもなかなかのレベルにはあるのだが、ワンパターン気味です。それが逆にアルバムを頭からケツまで通して、気持ちよく聴くことができる理由のようでもあって。

なんか、中途半端がちょうどいい塩梅になった、そんな天然もの。クールで格好いいです。