2011-12-29

Paige Claire / Paige Claire (eponynous title)

ペイジ・クレアという女性シンガーが1970年頃、米MGMからリリースしたおそらく唯一のアルバム。

プロデュースは当時ブレイディ・バンチでヒットを飛ばしていたジャッキー・ミルズ、アレンジにはアル・キャプスの名前も。

主役であるクレア嬢のボーカルはウィスパーボイス混じりの可愛いもので。ちょっとバックの演奏に対して粘るような唄いまわしが上手く嵌っていて、魅力的であります。このタイプのシンガーとしては意外にも(と言ったら失礼か)リズム強めのアップから穏やかなスロウまで無難にこなしていますし、歌い上げるような曲も違和感無く収まっています。

音の方は、柔らかな管弦を控えめに配したMORポップスといったところ。

取り上げている題材の過半数は制作当時のヒット曲のカバーなのですが、どれもソフトサウンディングな仕上がり。比較的古い曲であるシェルビー・フリントの "I Will Love You" もフルートやチェレスタを効かせ、洒落た感じに生まれ変わっていて、良いです。

また、LAの売れっ子セッション・シンガーでラヴ・ジェネレイションのメンバーでもあったトム・ベイラーが三曲を書いていて。中でも "I'm Too Shy" という曲は乗りの良いサンシャインポップ風で、流石の仕上がり。

なお、ジャケット裏には「Special Thanks to Jackie Ward for all her help」の文字がありまして。ベテランのセッション・シンガー、ジャッキー・ウォード("Wonderful Summer" のロビン・ウォード)から歌唱について何らかのアドバイスがあったのかもしれませんね。トム・ベイラーの曲があるのも、彼がウォードの仕事仲間であったからでは。

クロウディーン・ロンジェやマーゴ・ガーヤンよりそつがなく、馴染み易い(それは個性の弱さ、ということでもありますが)。

温かみがあって、落ち着いて楽しめる一枚です。

2011-12-18

ジャック・カーリイ「ブラッド・ブラザー」

さあて、四作目まできたぞ。

舞台はアメリカ南部アラバマを離れ、大都会ニューヨークへ。その地で、これまでのシリーズでお馴染みのキャラクターのひとりが惨殺される。被害者は生前に自分自身を撮ったビデオの中で、カーソン・ライダー刑事を呼ぶ事を要請していたのであった。

NYに引っ張ってこられたライダーは、地元の警官たちに敵視されながらも捜査に加わる事に。そうして浮かび上がった容疑者はライダーの兄であり常人離れした頭脳を持つ殺人鬼、ジェレミー・リッジクリフ。

施設を抜け出した彼が、NYを舞台に暴れまわる。

デビュー時を考えると、ミステリとして本当に巧くなっていますね。

プロットは緊密。頭からケツまで無駄がなく、キャラクターの色付けのように見える些細なエピソードまでが必然を持って置かれていて。

また、ミスリードにはミステリを読み込んできたファンこそが迷ってしまうような微妙なものもあって、嬉しいところ。

一方で、意外性の演出には今までの作品と通じるパターンが目に付いて(特に前作『毒蛇の園』ね)、展開が見えるところもありましたが。

ジェレミーがどうして施設から出られたかという理由は、大まかになら早い段階で見当が付くもの。けれど作品後半、その詳細が明らかにされることで物語が大きく変質していく。ここらがこの作家の巧いところだよな。

ある程度読者の先読みを許しながら、それを上回っていく芸当は本当にお見事。

作品全体に張り巡らされた伏線もたまらない。

翻弄されたまま予想外のところに連れて行かれる、あっと言う間の400ページでありました。

2011-12-12

法月綸太郎「キングを探せ」

法月綸太郎、五年ぶりの長編は交換殺人もの。

序盤は犯人側の描写で占められます。それぞれに殺したい相手がいる四人の男が結託し、交換殺人を計画。トランプのカード四枚を標的になぞらえ、それを引くことによって、殺人の分担が決められる。

『キングを探せ』という題名は被害者探し、という趣向を示しているのか。

一方では、法月警視が自殺に偽装された殺人事件を担当することに。綸太郎とのディスカッションの中で鉄壁のアリバイを持つ容疑者に対し、共犯者の可能性が挙げられますが、なかなか事件の目鼻が付かない。

犯人たちには万全に思えた計画であったのだが、やがて大きなアクシデントが起こる。これにより複数の事件の関連が明るみに出、五里霧中であった捜査が一気に動き出す。少し綸太郎の勘が良すぎるように思うけれど、とにかく交換殺人という画が浮かんでくる。そうして、まだ他に関連した殺人があるのでは、というところまで辿り着きます。

半ばまでは読んでいても、捻った設定はともかく、倒叙としての面があってネタが割れているせいか、推理によってもたらされる意外性はちょい物足りない、と感じたのが正直なところ。

終盤に入り、警察及び犯人側双方が互いの手の内を知るに至って、相手の裏を掻くべく知恵比べが始まります。刑を軽くしようと奇策を打ち出す犯人と、付け入る隙を見出そうとする法月親子。ここから俄然面白くなってくる。

仕掛けられている大きな錯誤については、注意深く読んでいればある程度まで気付くのだけれど、それでも255ページを見た瞬間「?」となった。トラップを見抜いたつもりでいる事で引っ掛かる別のトラップ。事件の構造がひとつズレるのだ。

スマート!

しつこいロジックこそありませんが、形の美しい本格。アメリカの現代ミステリを意識した節も感じられる一作でありました。

2011-12-11

The J.B.'s & Fred Wesley / The Lost Album featuring Watermelon Man

JB'sのバンドリーダーであったフレッド・ウェズリー。彼が1972年に制作しながらもお蔵入りになっていたアルバムがHip-o Selectよりリリースされました。

タイトルになっているハービー・ハンコックの "Watermelon Man" のファンキーなカバーは以前から聴いていて格好いいな、と思っていたので期待したのだけれど。

うーん、ジャズですね、品のいい。ファンクじゃなかった。名義にはJB'sと入っていますが、1曲目の "Watermelon Man" を除けばフレッド以外はすべてNYのセッションミュージシャンによる演奏で、乗りが全然違います。

なお、アレンジはJB'sのデイヴ・マシューズが担当。ジェイムズ・ブラウンはプロデューサーとしてクレジットされてはいるけれど、"Watermelon Man" 以外の曲ではレコーディング・セッションには立ち会っていなかったそうであります。

2曲目から5曲目までは、耳当たりは良いけれどスリルに欠ける曲が続いて、いやはや。何が悪いってわけじゃないけどさあ。

6曲目の "Transmograpfication" はJBのサントラ「Slaughter's Big Rip-Off」に収められていた曲のロング・ヴァージョンで、これは不穏な雰囲気があって、まあ聴けるかな。

アルバムの残り3曲はそこそこファンキー、ここに来てちょっと持ち直した、という感じ。

ボーナストラックはシングルでリリースされたものが4曲、そのうち "J.B. Shout" と "Funky & Some" がファンクといえるもの。"J.B. Shout" はJB'sのアンソロジーにも入っていたな。"Funky & Some" の方もソリッドな格好良さのあるもので、これには満足しましたよ。

ショップの大袈裟な宣伝文句に乗せられて買う人もいるかも知れませんが、これは熱心なファン向けのものだと思いますよ。

JB'sの名が付いて無かったら、もっと違う感じで受け止められたかも。

2011-12-10

The Monkees / Instant Replay

モンキーズの1969年のアルバム「Instant Replay」がライノ・ハンドメイドから三枚組仕様で出ました。

「Instant Replay」はピーター・トークが脱退、三人組になってからは初のアルバムで、サウンドトラック盤「Head」のリリースよりわずか二ヶ月後に発表されたものであります。

内容としてはメンバーそれぞれが制作した曲と、過去にレコーディングされたものの未発表であったものが半々で構成されています。この頃にはグループは既にキャリアの終盤に差し掛かかりつつあったのだけれど、そういった事情を気にしないで聴けば、ゴージャスなプロダクションによる、凄く良くできたアルバムで、「The Birds, The Bees and The Monkees」と比べても少しも落ちることがないと思います。

ソフトサウンディングな面が強調された佳曲が多いのだけれど、中でもキング&ゴフィン作の "I Won't Be The Same Without Her" なんてマイナーなソフトロックのグループ程度は軽く吹っ飛ばす出来。あと、異色なのがニール・ヤングの独特のギターが鳴り響く "You And I"。ロック色が強くて、格好いい。

| パッケージを開くと7インチシングルが |

| 紙ジャケットに収められたCD3枚にブックレット |

| 紙ジャケットの裏はこんな感じ |

ディスク1「Stereo Album And More」はステレオミックスによるアルバム本編と、当時制作され、後にさまざまな編集盤に収められていたレアトラックが中心で、28曲入り。

個人的には、マイケル・ネスミスが'68年にナッシュビルで行なったセッションが一箇所に纏められたのが嬉しい。ハリウッド制作のカントリーポップ "Nine Times Blue"、"Carlisle Wheeling" も併せて堪えられないのだけれど、既にソロの領域でもあるような。

ディスク2「Mono Mixes And Rarities」はモノミックス集で、こちらは29曲入り。「Instant Replay」はモノラルではリリースされていないので、アルバム収録曲全てのモノヴァージョンは揃っていないし、ボーカル違い、別アレンジのものも含まれていて、やや中途半端かな。それでも "A Man Without A Dream" はリズムが強調されていて、いい感じ。

その他、当時制作されながら未発表であったモノミックスが片っ端からかき集められているようです。中にはステレオとはかなり印象の違うものもあって、面白い。

ディスク3「Sessions」は収録30曲のうち19曲がバッキング・トラック・セッションで、ボーカルが無いものをこれだけ聴くと、ちょっと辛いか。

なお、TVショウ「33 1/3 Revolutions Per Monkee」で披露された曲のバッキングトラックも収められてるのですが、後半にはちゃんとボーカル入りのものも5曲あって、これは嬉しい驚き。

「Head」の三枚組はネタ切れ感が強かったけれど、今回の「Instant Replay」はちょっと持ち直したように思う。当然「The Monkees Present」も出るんだろうな、うん。

2011-12-05

アガサ・クリスティー「邪悪の家」

ポアロとヘイステイングズが保養地で出会った若い女性に、最近三度も命の危険にさらされた、という話を聞かされる。そしてまさにその最中、一発の銃弾が。殺人を未然に防ごうとするポアロであったが・・・。

エルキュール・ポアロものとしては六番目の長編。

事件はひとつしか起こらず、関係者は限られているが、みなアリバイは無い。現代から見ると、これで大丈夫なの? と思うほどあっさりした設定だけれど、こういったものでこそ推理作家としての技量がはっきりわかるのでは。

狙われる側の女性における、人間性の謎。そんなものでちゃんとミステリとしての盛り上がりを作ってしまうのだから、凄い。事件そのものに派手な要素がなくても、殊更に奇をてらうことなく興味をつなぐことは出来るのだな。

ある程度読みなれたひとなら直感的に犯人の見当は付くかもしれないし、大詰めの演出だってよくあるものだが、それゆえにクリスティならではの創意を味わうことができる。

解決部で次々に明らかにされる意味の反転は、本当にお見事。大胆な手掛かりが同時に、誤導としても機能していて、その無駄の無さときたら。

あと、容疑者リストのこの使い方はどうだろうか。

軽快な運びも好ましい。ウェルメイドの魅力、安定の一作。

2011-12-04

The Rolling Stones / Some Girls

二枚組のやつを買いました。

一枚目は「Some Girls」(1978年)本編だけど、これは二年前のリマスターと同じなのかな? ドンシャリで。コンプレッサーを強くかけたようなスネアの音はあんまり好きじゃないな。

二枚目のほうは当時のボツ曲に新たにオーバーダブをして完成させたもの。こちらは本編よりも自然な音の鳴りをしています。ミックスはボブ・クリアマウンテンの丁寧な仕事。ただ、昔の録音、という感じが無いのはいいのか悪いのか。猥雑さが足りないような。

ミックの今の声が混ざってるのが嫌だという意見もあるようで、まあ、確かにスロウではくどくてやらしい感じはします。

曲としてはラフでルーズなロックンロール、あとカントリーっぽいものが目立つ。「Some Girls」本編で見られたような攻撃性は薄くて、もっとリラックスした感じ。ワンアイディアで押し切ったようなものが多く、中にはつまんないのもあるよ、うん。

去年出た「Exile On Main St.」のときは本編も新規リマスターだったので、二枚目は豪華なオマケくらいに考えて納得していたんだけれど。今後、このレベルで色々出されたら、ちょっと考えてしまうな。

大昔に初めて「Some Girls」を聴いたときは、テンションの高いジャンプに圧倒された。 "Lies"、"Respectable" とか曲としては大したことないんだけれど、僕も若かったのでテンポの早い曲が大好きだった。今はじっくりとしたタイトル曲の方が良いと思う。

ギターをいっぱい重ねて厚みをつける、というのはここらからかな。それまではリズム×2、リード×1くらいだったのが、ちょっと聴きにはよくわからんくらい入れる、というやり方。ずっと聴いてるとちょっと飽きる。雑な感じがして。

それから "Miss You" なんて全然ディスコじゃないと思ったし、今でも思ってるよ、ゆるいファンクだよね、これは。

改めて聴き返してみるとパンク云々より、都会的なロックンロールとしての面が格好いい。

それでも "Before They Make Me Run" を聴くと、クラッシュのミック・ジョーンズを思い出すんだけれど。

2011-12-03

ジャック・カーリイ「毒蛇の園」

「いたるところにあるスピーカーからジェイムズ・ブラウンの声が流れ、火傷をした山猫のように激しい声で "ベイビー、ベイビー、ベイビー" とわなないていた」

"I Got The Feeling" だろうか。作中でラジオ局が重要な役割を果たしているせいか、これ以外にも音楽についての言及が目に付く。パーティ会場のバンド演奏、モンゴメリー室内管弦楽団、ロイ・オービソン、ブーツィ・コリンズ、オーディオセットやカーステレオで鳴らされるスウィングジャズ、そしてデューク・エリントンの "East St. Louis Toodle-Oo"。

カーソン・ライダー刑事を主人公とした三作めは、またしても猟奇的な殺人で始まる。ただ、今回は読者にとってははじめから犯人がはっきりしているように見える。施設から逃げ出してきたらしい全身毛むくじゃらの男、ルーカス。窃盗をしたかと思えば、ビジネスマンに扮してみたり、凶暴で知的、大胆不敵なこの男は一体何を目論んでいるのか?

いろんな要素がぶちこまれてごたついていた前二作と違い、すっきりとした警察小説といった印象で。強力な謎が引っ張るわけではないのだが、サスペンス的要素が濃く、場面転換もテンポが良いのでどんどんと読めてしまえる。

また、何もなさそうなところに埋め込まれている地雷のような仕掛けは今作でも健在であります。

伏線の置き方は、ここには手掛かりが隠れている、とはっきりと書かれているが読者にはそれが何を意味しているのかは判らない、というもの。そして、それが明らかにされたとき、これまで見せられていたものが違う意味を持ちはじめ、事件の様態そのものがねじれて行く。それが物証だけでなく人間性にまで及んでいるところが巧く、真相には前作『デス・コレクターズ』同様、ロス・マクドナルドあるいは後期クイーンが好んだ構図に近いものを感じました。

驚きを物語のヤマに据えていないせいか世評はそれほど高くないようなのですが、小説としてのこなれも良くなり、個人的にはこれまで読んだ三作のなかでは一番面白かった。ただ、謎解きが終わってから後の部分、お話の解決は相変わらず強引。

ハリーが格好いいな。

2011-11-27

北山猛邦「『アリス・ミラー城』殺人事件」

孤島の洋館「アリス・ミラー城」に探偵たち八人が招かれる。彼らはそれぞれが依頼によって、ルイス・キャロルの小説「鏡の国のアリス」中でアリスが通り抜けた鏡を手に入れるべく、島を訪れたのだ。

彼らに、島の持ち主とメイド一人ずつを加えると、全員で十人。一方「アリス・ミラー城」の一室にはチェス盤があり、その上には白の駒が十個置かれている。

さらには第一章のタイトルは「remain 10」となっていて、そこでひとつのルールが宣誓される。

『アリス・ミラー』を手に入れられるのは、

最後まで生き残った人間のみ。

『そして誰もいなくなった』式の話なので当然、誰が犯人なのか? が最大の謎なんですが、ハウダニット、ホワイダニット的興味も充分。

施錠された密室で発見された顔のない死体、姿を見られながらも一瞬後には消えうせる犯人、バラバラ死体、殺人が起こるに伴い変化するチェス盤、それまで無かったところに出現する扉、生きている人形、などなど。とても判り易くミステリ的趣向に満ちみちた作品であって、さまざまな推理や奇想天外なトリックも読み応え満点。

連続殺人が起こっているのに、どこかひんやりとした印象なのはこの作家の持ち味でしょうか。

あまりに意外な結末は注意深く読んでいなければ、すぐに意味が判らず、ただ呆気にとられるかも。このトリックをこの物語のなかに落とし込んだ、というのが肝かな。ただ、読み返してみると周到さに感心するより、不自然な部分が気になってしまったのだけれど。

まあ、読んでいる間は無類に面白かったのは確か。

2011-11-25

Collage / Collage (eponymous title)

コラージュという名のグループは前にも取り上げたことがあるけれど、こちらはそれとは無関係のもの。Creamレーベルから1971年に出たおそらく唯一のアルバム、なのだが。

何しろ情報がない。韓国Big Pink MusicからのCD化であるが、メンバー写真はないし、演奏パーソネルの記載もない。とりあえずマイク・ヌーチオというひとがメインのソングライターで、アレンジャーのようであります。

聴いてみると、収録されている曲には明らかに録音の感触が違うものが混在していて。いくつかについては'70年代に制作されたものではないだろう、と思ったのね。

んで、いろいろ調べてみたんだが。

'60年代にアメリカ中西部で活動していたChevronsというグループがあって、前述のヌーチオもメンバーであったのだけれど、このアルバム収録のうち四曲はそのChevronsが1968、9年にシングルでリリースしたもののようなのだな。

推測なんだけれど、このアルバムはマイク・ヌーチオが'関わった'68~'70年くらいの作品をコラージュという名義でまとめて出したものではないだろうか。

曲調はソフトサウンディングなものをはじめ、バブルガムにフォークロック、ホーンを配した都会的なものなどいろいろだけど、全体にポップスとしての線は外れていないですね。

中でもやはりヌーチオが書いた五曲がどれもメロウで出来が良く、アルバムのハイライトと言えるのでは。

特に "Mine Forever More" というミディアムのシャッフルは、ピアノが四分を刻むイントロを聴くだけで、これはいい曲に違いない、と期待が高まる。ノーブルで張りのあるボーカルに運ばれるメロディは甘く、コーラスはアソシエイションを思わせる美麗なもの。

アルバムとしてのトータリティとかはないですが、いい曲が多いのでサンシャインポップのファンなら是非。スパイラル・ステアケースあたりが好きなら、気に入るんじゃないかな。

しかし、こういったオブスキュアなものまで権利をクリアしてくるとは、恐るべしBig Pink。

2011-11-20

Donny Hathaway / Extension Of A Man

1973年リリース、サードアルバム。

溢れんばかりの才能に任せた、という形容がふさわしくクラシック、ゴスペル、ブルース、ポップスにジャズインストなど、幅広い音楽性のショウケース。

どれもオリジナルでかつ高いレベルで完成された仕上がりなのだが、もしここに不足しているものがあるとしたら、それは聴き手の想像力に委ねられるような余白なのでは。

ドニー・ハザウェイははっきりとした自分のスタイルというものを持ち得なかったように思える。裏方的な資質が強かったのだろう。個人的にはその作品には惹きつけられながら、ときに困惑を覚えることも。

中産階級の黒人による中産階級の黒人のための音楽、それのどこがいけない?

だが、音楽家本人はそのなかでアイデンティティを見出せたのだろうか。

ボーカルが非常にディープでありながらも不思議と肉体性が希薄に感じられるのは、本質的にはクルーナーということなのだろう。ソウルシンガーとして聴けばテクニックが鼻についてしまうが、むしろ軽やかなポップソングでこそ光り輝く声。

アルバム最後に置かれたリオン・ウェア作の "I Know It's You" で聴ける、殻を破ったような熱唱は他人の書いた曲だからこそ、という気がする。

ついぞ試されることのなかった可能性について想うことは残酷だろうか。

2011-11-16

The Mama's and The Papa's / If You Can Believe Your Eyes and Ears

ママズ&パパズ、1966年のデビューアルバムがSundazedからモノラル仕様でリイシュー。ただしダンヒルレコードはすべてのモノマスターを廃棄してしまっているらしく、今回はイギリスで発見されたサブマスターを使ったそうです。

実際の音の方は中域に厚みがあって暖かみがあるような印象なんですが、今まで聴き慣れたクリアで高域も出ているステレオミックスと比較すると、細かい音が埋もれてしまっている感じもします。ママズ&パパズの場合、ボーカルにかけられたエコーがやたらに深い、というせいもあるかも。これは好き嫌いが分かれるかもしれんね。まあ、'60年代ポップスなんてそもそもこんなもんだよ、と言えなくもない。

さて、ママズ&パパズといえばサンシャインポップのスタンダードみたいなもので。ソングライテイング、ハーモニーアレンジが卓越していた、ということは言うまでもない。キャス・エリオットとデニー・ドハーティの声の相性が良かったこともあるだろう(ただ、よく「四人全員がソロを取れる実力を」とか書いた文章を見かけるけど、フィリップス夫妻はシンガーとしては素人みたいなもんでしょう)。

重要なのは、商売の範囲とはいえジョン・フィリップスが自分なりのやり方で時代の空気に反応し、それを捉えようとしたということだ。勘違いしてしまいそうだが、彼らのデビュー時点ではまだフラワームーヴメントは顕在化していなかったのだな。

そして、"I Call Your Name"、"Do You Wanna Dance"、"Spanish Harlem" などの曲を軒並み、こんなもんだろとばかりに骨抜きにしたのは単に気の効いたアレンジということではない、既に30代に入っていた元フォーク野郎としてのジョン・フィリップスのアティテュード、その現われなのだと思う。

そうそう、今回のリイシューではジャケット右の便器が復活していますよ、どうでもいい事かも知れないけど。

2011-11-13

柄刀一「ペガサスと一角獣薬局」

フリーカメラマン南美希風が西欧各国で出会った事件、を四作+1収めた短編集。

幻想的な舞台に強烈な謎、それらに応える常識外れなほどの大トリックと、この作者ならではの個性は各編で充分に発揮されているとは思います。

「龍の淵」で語られるのは伝説の龍による殺人、という島田荘司ばりの幻想的な謎。長編を支える事もできそうな途轍もなく迫力のある犯行現場が提示され、これを作り上げた時点で凄い作品に決まっているだろう、と思うほど。

真相の方もなかなかの大技で、最後の一行でそのものが鮮やかにスパッと明示されるのが見事。なのだけどしかし、軌道をよく良く考えると理屈に合わないような。ついでに言うと、犯人確定のロジックは説得力が弱いか。

「光る棺の中の白骨」では五年前に密閉された(扉が溶接されている)小屋から三年前に失踪した人物と思われる白骨死体が、というこれも強力な不可能犯罪なわけで。ぞくぞくしますな。

難易度が高い分、こちらの解決はちょっとパズル的になっているか。犯行方法そのものは相当ファンタスティックだけれど、読んでいて、ふ~ん、そうなんだという感じ。そこに行き着くまでのさまざまな可能性をひとつひとつ潰していく過程は読み応えがあるのだが、それらと真相開示シーンではロジックの厳密性のバランスが取れていないような気がする。

表題作「ペガサスと一角獣薬局」は一番長く、中編に近い作品。伝説上の生き物、ユニコーンがその角で人間を刺し、空高く飛び立ったペガサスが墜落死させる、という流石に鵜呑みにはできない事件が扱われる。もはやここまでくれば乗せられて読むしかないよな。合理性の中に幻想味を残した解決はしかし、結構ややこしい。

「チェスター街の日」は暴行を受け気を失った男が再度その現場を訪れると、飛び散った血痕や破損したはずの建築にはその痕跡が無く、更には・・・というお話。悪夢のようなイメージがうまく演出されていて、この短編集のなかでは一番無理が感じられない。途中で有名なアイディアを捨てトリックとして使っているあたり、作者の意欲の高さが見えます。

最後に置かれた「読者だけに判るボーンレイク事件」は最初の「龍の淵」前日談なのだけれど、こういうのを書いちゃうのもアイディアが膨らんでしょうがないから、という感じですな。

以上、細かい粗を挙げたりもしましたが、短編でもホームランしか狙っていないような大振りはもう偉い、としか。当世ではバカミスと言われかねないネタが、作品世界から浮いていないというのも素晴らしいではないかな。

2011-11-12

アガサ・クリスティー「火曜クラブ」

ジェーン・マープルものの連作短編集。冒頭に置かれた表題作はミス・マープル初登場作だそうです。

前半六編の舞台はミス・マープル宅。客人として元警視総監のサー・ヘンリーの他、弁護士、医師、牧師、女流画家などが顔を並べる中、マープルの甥で作家のレイモンドの発案で、ひとりずつが自分の遭遇した犯罪について話し、他のメンバーが真相を推理するという会「火曜クラブ」を毎週開くことに。後のアシモフによる『黒後家蜘蛛の会』、あれの素朴な原型という感じですね。

長さが20~30ページ弱のものばかりのためか、どうも限られた紙幅に対して決まったフォーマットが足枷となり、肝心のアイディアの方は骨格を書くだけの余裕しか残っていない、という印象。それぞれの事件は趣向を変えてはあるものの、トリックが剥き出しのかたちで使われているので推理クイズめいてしまっているのね。

中では「舗道の血痕」がトリッキー、という意味ではよく考えられているし、伏線もうまい。細部の詰めが甘いところはありますが、不気味な雰囲気が効果的で読み物としても面白い。

短編集後半には、今度は一夜のうちに語られた物語がまた六編。舞台となる屋敷が移り、参加者もマープルとサー・ヘンリー以外の四人が変わりますが、基本的には同じような構成。ただ、前半の作品に比べ一編あたりが少し長めになっており、ミステリとしてしっかりとしたものに。

「青いゼラニウム」は複数のトリックの組み合わせが生む、意外性の妙が楽しい。盲点を付く手掛かりがスマート。

「二人の老嬢」では一見なんの手掛かりもなさそうな事件が語られます。微妙な伏線を拾いながら想像を駆使し、ありえた物語を紡ぎ出すミス・マープルの独壇場。

「四人の容疑者」でサー・ヘンリーが持ちこんだのは未解決の謎。暗号ものとしての要素もあるのだけれど、それよりも導き出される隠れた物語の意外性が良いな。

「クリスマスの悲劇」はミス・マープル自身が関係した事件。大胆なトリック、巧妙なミスリードが冴える佳作。

「毒草」は全員が同じものを食べた晩餐での、食中毒の末の死が扱われます。誰が・誰を狙い・いかにして、という謎をシンプルに解き明かす。

「バンガロー事件」では宝石泥棒の話が思わぬ展開に。連作であることを上手く使った構成が光ります。

最後に置かれた「溺死」だけはこの作品集のフォーマットから外れ、現在進行形の事件を取り扱っている。無実の人間が逮捕されることを危惧したミス・マープルが、サー・ヘンリーに力添えを頼むという一編。

前半には時代の水準作といった感じのものが並んでいますが、後半は凄くいい。読み物としてもしっかりと肉付けされていて、古びていないですね。

2011-11-08

Bill Withers / Live At Carnegie Hall

1973年リリース。

アコースティックギターを抱えた黒人シンガーソングライター。そんなイメージを持っていたとしても、一曲目の "Use Me" を聴いただけで、これはただ事ではないライヴ盤だとわかる。ジェイムズ・ギャドスンのドラムがビシビシ決まる、強力なスロウファンク。

ベースはギャドスンと同じくワッツ103rdストリート・リズム・バンドのメンバーでもあるメルヴィン・ダンラップ、パーカッションはマーヴィン・ゲイの「What's Going On」「Let's Get It On」などにも参加しているボビー・ホール。

スタジオ録音よりもゆとりあるテンポで、腰の据わったグルーヴが展開されていく。

ドニー・ハザウェイの「Live」やカーティス・メイフィールドの「Curtis/Live!」と同じく、こちらのライヴも基本はスモールコンボで演奏されてはいるのだけれど、曲によっては後から管弦などがオーバーダブされていて、それが適度な彩りになっている。

また、場所がカーネギーホールとあって、先に挙げた二作と比べるとハコが広く感じられる分、臨場感では譲ります。ただ、代表曲 "Lean On Me" での反応は凄いし、ライヴ終盤における客席を巻き込んだ暖かい盛り上がりは気持ち良い。

ビル・ウィザーズというシンガーは、スタジオ録音だと淡々とした印象がありますが、このライヴではなかなかに熱い。大して声量があるわけではないし、音域だって狭いのだけれど説得力のある歌声を聞かせてくれます。また、バラード系の曲では逆にさらっと歌い、演奏時間も長く引っ張らないところはセンスの良さを感じるところ。

MCが結構雄弁なのはフォークのひとっぽいなあ、という感じです。ただ、話し声と歌声の印象に落差が余り無い、ということにも気づかされて。すみずみまでパーソナリティが感じられる歌、それこそがこのひとの魅力だろうか。

2011-11-05

ジャック・カーリイ「デス・コレクターズ」

安モーテルの部屋で発見された全裸死体には異様な装飾が施されていた。そして、その殺人には30年前に死んだ大量殺人犯の残した絵画が絡んでいるようなのだ。特殊犯罪を扱う部署に属するカーソン・ライダー刑事と相棒のハリーは事件の背景を洗い出すべく、殺人鬼にまつわる品を収集するコレクターの世界の調査に乗り出す。その一方で、謎の人物がTVレポーターに事件の情報をリークし始めた。

デビュー作『百番目の男』でキャラクターの紹介が済んでいるせいか、今作では事件の捜査に直接関係ないようなエピソードはあまりなく、かなりすっきりした仕上がり。

また、前作では主人公の痛さが気になってしようがなかったのだけれど、そこらへんも改善されて安心して読める。相変わらず文学青年のような気取りが入っている場面もあるのですが、あまり嫌味にならず、いい味付けになっています。

プロット自体は現代的な意匠を取り除けば、結構古典的なものじゃないかと思う。複数の被害者たちに犯人から奇妙なメッセージが、というのはシャーロック・ホームズ譚にも見られるくらいで。

捜査結果に推測をつなぎ合わせる事で、枝葉に見えた事柄がひとつひとつ本筋に繋がっていく過程が読ませますが、それでも肝心の動機や犯人については五里霧中といった感じが終盤まで続きます。犯人像が浮かばないためか、奇怪な事件を扱ってはいるもののサイコサスペンス的な雰囲気はあまりありません。

大まかな流れから外れていた細かい違和感が綺麗に回収されていく真相は、かなり予想外な盲点を突いたもの。犯人設定などはロス・マクドナルドみたいだ。形良く纏まり、オーソドックスなミステリとしては一作目と比べ、ずっと上手くなってはいると思う。

推理の過程を読ませるような作品ではないけれど、本格ミステリとも共通する趣向を全く違った論理の文法と見せ方で実現している、といった印象です。

物語としても意外な反転が美しく、うまい一本。

2011-11-04

Todd Rundgren / Runt. The Ballad of Todd Rundgren

トッド・ラングレンのセカンドアルバム、1971年作。このひとの作品の中では最もコンテンポラリーな仕上がりかも。

バラッド・オブ、というタイトルが示すように落ち着いた曲調のものが多く並んでいるのだけれど、突出した部分がないように思い、昔はそれほど気に入っていなかった。ところが、歳を取ってからは凄くいい感じで聴こえるようになってきたのだな。

ファーストと比較するとドラマーが交代したことが大きく、より細かいニュアンスを表現できているように思う。一方でラフな勢いが削られたことが内省的な印象に繋がったか。

一聴するとシンガーソングライターっぽい印象も受けるのだけれど、実は本当に色んな音が鳴っています。また、コーラスアレンジも相当しつこく、ボーコーダーを通すとか変な試みもあって、やはりこのアルバムもトッドならではのものと言えるのでは。

特に好きなのが、一曲目の "Long Flowing Robe"。メロディはキャロル・キング風かな。洒落たクラヴィネット、重ねてハーモナイズしたリードギター。パターンを変えていくコーラスはビートルズみたいだ。いろんなスタイルの丁寧なパッチワーク。

あと、"Chain Letter" はエンジニアを務めていたベアズヴィルのアーティストたちからの影響なのだろうか、ざっくりしたアコースティックギターだけを伴い「あんまり自分のことをシリアスに考えすぎないほうがいいよ」と唄いはじめられる。しかし徐々に演奏のスケールが大きくなり最後はドラマティックに盛り上げるのは、後の作品を予感させるようでもある。

その他、ソウル趣味がストレートな形で出た "Hope I'm Around" など、後年の作品と比べると生なサウンドゆえか、アイディアが判り易く伝わってきて。

そんな手作りっぽさのようなものが、このアルバムの楽しさかしら。

2011-10-29

Brian Wilson / In The Key Of Disney

ブライアン・ウィルソンのニューアルバムは前作「Brian Wilson Reimagines Gershwin」に引き続きカバー集であります。今回はディズニー映画の挿入曲がテーマということで、取り上げられているのも1937年の「白雪姫」から昨年公開された「トイ・ストーリー3」までと実に幅広い。作曲クレジットを見るとエルトン・ジョンとランディ・ニューマンがそれぞれ2曲づつあって、ブライアンがこういった同時代のアーティストの曲をカバーするというのもなんだか不思議。

内容的には、「SMiLE」セルフカバー以降のアレンジのボキャブラリーの拡がりをはっきり意識させられるものもあれば、定番の60年代風スタイルであったり。またはドライなアメリカンロック的な瞬間もあれば、はてはボ・ディドリー!?というものまで。 色々やってはいるけれど、最終的にはどんな曲でもブライアン・ウィルソン印だな、という感じで。題材の消化が半端ないですな。

前作のガーシュイン集には紛れも無いポップスでありながらブライアン流ルーツ・ミュージック探訪のような趣もあったように思うのだけれど、今回は比較的テーマの縛りが緩いものであるせいか、気楽に楽しめるものに仕上がっています。

サウンドについてはコーラスのエコーが深すぎるんじゃないか、とかドラムの音どうなの、なんて思わなくも無いのですが。

カバー集が続いたり、もうライヴはやめるようなアナウンス、あるいはビーチ・ボーイズ版「SMiLE」の正規リリースと、なんだかブライアンはキャリアのまとめに入っているような気もする。

ファンとして本当は新曲で固められたアルバム、というのが一番聴きたいところであるけれど。

2011-10-27

Phil Spector presents The Philles Album Collection

来たぞコラ。フィレスのアルバム6タイトルを再現した箱だ。4ヶ月ほど遅れたが、当初アナウンスに無かったシングルB面曲を収録したコンピレーションが一枚増えているから納得しましょう。ライナーノーツはその界隈では知られたミック・パトリックが書いています。

まず言っておくとこれは熱心なファン向けのリリースであって、間違ってもこれでスペクター入門しようとかは思わないでね。

アルバム間の曲のダブリがあって。特にクリスタルズはエライことになっていますよ。

さらには、シングルB面曲のコンピなんだけど。確かに殆どの曲は初デジタル化であるが、フィレスのB面なんて聴いてそう面白いものではないのね、インストのジャムセッションばっかだし。そもそもスペクターにとってシングルA面こそが大事なのであって、下手にB面にいい曲を入れてそちらをラジオでかけられることは避けたかったのだな。

あと、細かい事をいうとクリスタルズのファースト「Twist Uptown」(1962年)頃はまだニューヨーク制作であり、独特のサウンドの完成には至っておらず、ファン以外の人にとっては普通の古臭いオールディーズじゃん、と思えるかも。後にLAにおいて実現されるヴィジョンの萌芽を見て取るという楽しみはあるのだけれど。

ヒット曲の類はおおかた2月に出た4種のベスト盤に入っているし、特に曲数が多いわけでもない今回のリリースは、オリジナルに準じた仕様ということに意義を見出せない人にはキツイかもしれない。

それでもボブ・B・ソックス&ブルー・ジーンズがまとめて聴けるなんて素晴らしいではないか(と言って同意できないひとはやめといた方がいいかな)。

なお、音の方はすっきりクリアで聴き易いのだが、それってウォール・オブ・サウンドとしてどうなの、という気はしないではない。アブコの「Back To Mono」ボックスに馴染んでしまったからかもしれないけれど。

そんなことはともかく。

ロネッツ唯一のアルバム「Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica」は1964年リリース。フィル・スペクターのピークを記録した一枚でしょう。シングルの寄せ集めのようなところがあるので、内容は当然のように良いです。ビートルズ上陸以前のアメリカン・ポップ、その集大成では、なんて口走ってしまいそうになる、とんでもない充実ぶり。

いやいや本当に楽しいよ。

2011-10-22

Van Dyke Parks / Arrangements Volume 1

ヴァン・ダイク・パークスが過去にアレンジを手がけたワーナー音源より自ら選曲したコンピレーションが出ました。

パッケージは見開き仕様の紙ジャケット。本人によるライナーノーツは若い頃のざっとした回想録のようなものなのですが、ボブ・トンプソンのような存在ですらあまり儲かっていないとかそういう話も。

なんといっても、ヴァン・ダイク自身の初期のシングル曲が5曲収められているのが魅力で。"Donovan's Colours" はジョージ・ワシントン・ブラウン名義でリリースされたモノシングルミックス、"Farther Along" は恐らく初CD化では(アナログ盤起しのようですが)。"Come To The Sunshine" "The Eagle And Me" "Out On The Rolling Sea When Jesus Speak To Me"は既にCD化されていますが、こうやって一箇所に纏められたのが嬉しい。

さまざまな楽器がそれぞれに主張しているようでありながら、全体としてはしっかりとひとつのイメージを結んでいるこれらの曲は、改めて聴いても強烈。

またムーグシンセを使った短いインスト "Ice Capades" というのもあって、これはスケートショー宣伝用ジングルのよう。まあ、レアなんでしょう。

その他、収録されているアーティストはボー・ブラメルズのサル・ヴァレンティノ、アーロ・ガスリー、ボニー・レイット、モージョー・メン、ライ・クーダー、リトル・フィートにローウェル・ジョージのソロなどですが、それらは殆ど他でも聴けるものかな。珍しいものとしてはディノ・デシ&ビリーのディノ・マーティンが歌うジミー・クリフのカバー "Sitting Here In Limbo" というものも。

量的にはちょっと物足りない気がしますが、ヴォリューム2も出るのかしら。

こういうアレンジャーの仕事を纏めたものというのは珍しいのではないか。ぱっと思いつくのは英Aceによるジャック・ニーチェくらいで。チャーリー・カレロなんかもあっていいんじゃないか、と思います。

2011-10-20

ジャック・カーリイ「百番目の男」

ひとのすなるカーリイなるもの、われもせんとて(てきとう)。まずはデビュー作をば。

公園で発見された首無し死体。それは死後、故意に目立つ場所に移動させられていた。さらに下腹部には犯人によって書かれたとおぼしいメッセージが。

主人公はわずか二年で巡査から刑事に昇進した、キャリア三年のカーソン・ライダー。若く才能があって、まあまあいい暮らしをしているようで、ちょっと生意気でもある。相棒はベテランの黒人刑事ハリー。本書は異常犯罪担当の特別部署に属する二人が連続殺人事件を追う物語だ。

基本、ライダーによる一人称であるが気取った軽口や比喩が多く、ときおり鼻に付くほど。例えば被害者の係累を描写するこんなくだり。

「ビリー・メッサーは若い時分にはエキゾチック・ダンサーだったが、エキゾチックは垂れ下がってしまい、いまではかつて男たちをたきつけて買わせた飲み物を作って生計を立てていた」

ミステリとしてはサイコキラーものと、警察小説の要素を両方取り込んでいるんだけれど、それぞれに既視感があるというか定石通りのものを並べたような印象は否めない。

ライダーは組織上部からの妨害を受けながらも事件の捜査を進めつつ、合間に女を口説き、さらには自らも暗い過去や秘密を隠して、となんだか盛りだくさん。あっちもこっちも膨らみを持たそうとしていて、ちょっと読みにくい。

本筋にエンジンがかかりだすのは物語の半ばを過ぎて、新たな手がかりを掘り起こしてからである。暗い心の伝播による地獄めぐりが一気に流れ始める。

真相開示シーンでは大真面目な論理が別な次元に横滑りしていく瞬間が素晴らしい。新たな次元から光を当てる事で思っても見ない情景を立ち上らせる趣向は、優れたセンスを感じさせるものだ。また、同時にそれまでは観念的に見えていた狂気に下世話なリアリティが獲得されるのも良い(とはいえこれは狙って出来る芸当でもないような)。

一方でミスリードは上手くないし、クライマックスが冗長になるなどバランス悪く、全体としてはあまり良い出来とは言えないのだが。

才人の若書きなのか。二作目『デス・コレクターズ』を読むまではとりあえず保留ということで。

2011-10-19

Todd Rundgren / Runt

トッド・ラングレンのベアズヴィル時代のカタログが英Edselより2CD形態でリイシューされました。今回出たのは「Runt / Runt: The Ballad of Todd Rundgren」「Something/Anything」「A Wizard a True Star / Todd」「Initiation / Faithful」そしてユートピアの「RA / Oops, Wrong Planet」の5セット。付属ブックレットの記載を見ると、後4セット9タイトルが予定されているようであります。

今回のリイシューのいくつかはボーナストラック付きなのだけど、目玉はファーストの「Runt」(1970年)。アンペックスからの初回ミスプレス盤12曲入りに収録されていた別テイク等が8曲すべて収録されています。まあ没ミックスとかは正規なものより良いはずがないですが、"Baby Let's Swing" の全長版や未発表であった "Say No More" がちゃんとした形で聴けるようになったのは嬉しい。

「Runt」において多くの曲でドラムとベースを演奏しているのはトニー、ハントのセイルズ兄弟で、その他のパートはトッド自身によるもの。後にイギー・ポップの「Lust For Life」に参加したり、デヴィッド・ボウイとティン・マシーンを結成するセイルズ兄弟なのだけれど、この当時はまだ十代のアマチュアみたいなもので、全体にこじんまりとしていることは否定しがたく、ゲストプレイヤーが演奏している曲と比べるとちょっと見劣りがする。

ただ、細部に及ぶアレンジはそういった面を救って余りあるもので。ソロデビュー盤とあってかサウンド全体の方向性は定まっていないし、唄い方にもまだしっかりした個性が確立されていないにもかかわらず、幾重もの音の重ねかたには既にトッド・ラングレンならでは、と言いたくなる魅力が横溢しております。

個人的に好きなのはメドレーの "Baby, Let's Swing/The Last Thing You Said/Don't Tie My Hands" かな。洒落たメロディは勿論、ハーモニーのアレンジがとっても楽しい。

2011-10-11

James Brown / The Singles Vol.11: 1979-1981

Hip-O Selectからのジェイムズ・ブラウンのシングル集もいよいよ打ち止めのようであります。勿論JBはこれ以降もさまざまなレーベルからレコードをリリースしてはいたのだけれど、ユニヴァーサルが権利を持つのはここまで、ということですね。

このシリーズの何が良かったか。まずは音ですね。

今までのJBのCDでは一番音質が良かったんでは。

それからアルバム未収録・初CD化の曲も多く、さらにはリリースが計画されたけれどお蔵入りになった未発表・別ヴァージョンなどのレアトラックが混じっていたり。

そしてJBのマネージメントをしていたアラン・リーズによる詳細なライナーが素晴らしく、これだけでもちょっとした値打ちがあるもの。当時の資料を調べ、元バンドメンバーやレコーディング・スタッフたちのコメントを盛り込んだそれは、個人的な感情や感想でなく、まずは事実に語らせるというものだから読み応え満点。

エピソードも満載であって、"It's A Man's Man's Man's World" のドラマーとしてはバーナード・パーディがクレジットされているが、実際のOKテイクではジャボ・スタークスが叩いている、とかいう話も興味深いではないか。

作曲においてナット・ジョーンズやピーウィー・エリス、フレッド・ウェズリーたちが果たした役割の大きさも再認識できました。

JBは所謂アルバムアーティストではなかった。それは時代的な限界もあるのだけれど、音楽スタイルのイノヴェイションのスパンがかなり短かったということも大きい。それと何しろ仕事量が多い。ツアー先の土地でもスタジオを押さえていて、ライヴを終えた後にレコーディングを行なうのは普通であったし、自分のバンドがオフのときにもセッションマンたちとともにスタジオ入りしていたのだ。アルバム単位で提示することなど初めから眼中にないのだな。この「The Singles」のシリーズを聴いていると絶えず新しいアイディアが生まれ、数ヶ月単位でダイナミックに変化していく様子が追体験できる。

さて、この第11弾ですが。2枚組の一枚目はポリドール在籍時最後のシングルをまとめたもので、これまでと同じなんですが、二枚目が12インチヴァージョン集になっていて。ネタ切れなのを無理に2CDに合わせた、という感は否めません。ただ、JBの曲は長尺のものも多くて、それらはシングルでは両面にまたがって収録されていました。だから12インチというフォーマットはそもそもJB向きであった、と強弁できなくないか、な?

2011-10-10

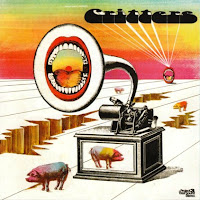

The Critters / Awake In A Dream: The Project 3 Recordings

クリッターズがイノック・ライトのプロジェクト3に残した音源がCD化されました。セカンド、サードアルバム全曲に加えシングルオンリーの一曲が収録されていて、コンプリート版になるのかな。

1968年のアルバム「Touch'n Go With The Critters」は長らくリイシューが待ち望まれていたのでは。

キャップレーベル時代のフォークロックと比べるとソフトで落ち着いた感触ですが、ぐっとサウンドは豊かになりポップスとしてアレンジの手が込んだものになっています。特にコーラスには力がこもっていて、曲によってビーチ・ボーイズぽかったり、ジャズコーラス風であったりの凝りようが楽しい。

楽曲の出来の方も、飛び抜けてキャッチーなものは無いけれどアルバム一枚通してどれもしっかりと作られていて、メロウさが心地いいです。

サンシャインポップのファンにならかなり自信を持ってお勧め。

翌年の「Critters」になると、それまでスタジオミュージシャンに演奏を任せていたのを自分たちでやってみたい、と言い出して。ロックバンドらしさが強いサウンドになっていますがそんなに上手くもなく、プロコル・ハルムの出来損ないといったところ。アイディアをしっかり支えるだけの力がバンドに不足しているように思うし、ボーカルの線の細さが物足りなくなってしまう。良いメロディがところどころにあるだけに惜しい。

まあ、「Touch'n Go With~」がCD化されただけでも収穫大でありますね。

ところで、ブックレットを読んで知ったのだけど、プロジェクト3というレーベルは音楽的には好きなようにやらせてくれたが、ポップレコードを売るノウハウが無く、プロモーションも全然してくれなかったとか。なるほど、そういう社風だからフリー・デザインが大してセールスが無くとも、あれだけのアルバムを作れたのかなあ。

2011-10-09

アガサ・クリスティー「シタフォードの秘密」

1931年発表のノンシリーズ長編。書き出しがすばらしい。雪の山荘という典型的な舞台ではあるけれど、ほんのわずかな描写でその情景をはっきりと浮かびあがらせる手際は見事。

降霊術の最中に、霊によって殺人が起こったことが告げられる。そして実際、降霊術が行なわれていたまさにその時間に、距離を隔てた場所で事件が起こっていた、というお話。ディクスン・カーが好みそうな不気味な道具立てなのだけれど、後から特に怪奇ムードを盛り上げるわけでもなく、平明なフーダニットとして物語が進行するのはクリスティらしさか。

事件の指揮を取る警部は抜け目無く手堅いが、それだけではクリスティの作品にはならない。事実だけで無く、もっと入り込んだ人間関係を穿り出す探偵役がひとり必要。そう思っていると100ページちょっと過ぎたあたりで容疑者のフィアンセが登場。頭の回転が早く行動的という、女史の冒険物ではお馴染みの属性を持つヒロインです。

なんだか隠し事をしているような人物はいるのだけれど、はっきりした手掛かりが無いままで、厳密な証拠の検討もあまり見られず。キャラクターの魅力と何か企みがありそうだぞという雰囲気でもって物語は終盤まで引っ張られていきます。

突然明らかにされるメイントリックは、それだけ取ると現在ではやや古く見えるのは否めないか。ただ、以前に使ったアイディアを他のトリックでもって補強することで意外性を高める、という工夫が良いです。

そして、結果としてフーダニットらしさを守ることが実は一番の煙幕であった、という趣向は面白い。

年季の入ったミステリファンの方が楽しめるかもしれませんね、これは。

2011-10-08

The Pleasure Fair / The Pleasure Fair (eponymous title)

プレジャー・フェアは女性一人を含む四人組のヴォーカルグループ。後にブレッドを結成するロブ・ロイヤーが在籍し、1967年にリリースされたアルバムのプロデュースはデヴィッド・ゲイツが手がけています。

音のほうはソフトで美麗なコーラスを生かしたフォークロック。管弦やハープ等も入ってカラフルでクラシカルな感じが付加されているのだけれど、決して大げさにはならずむしろ全体に抑制された感じが好感。ハル・ブレインのドラムは派手なことはしてないけれど演奏を引き締め、甘さに流れ過ぎないようにするのに大きな役割を果たしていると思います。

メンバーによるオリジナル曲はバブルガム的なキャッチーさこそ薄いですが、どれも良くできていて繰り返し聴くほどに良くなってきますよ。

4曲あるカバーもそれぞれちゃんと考えられていて、安易なつくりのものが無い。ヴァン・ダイク・パークスの "Come To The Sunshine" は曲の進行に伴って変化していくアレンジが万華鏡のようでありますし、当時の映画の主題歌 "Barefoot In The Park" もヴィブラフォンがジャジーな雰囲気を醸していてセンスの良さを感じます。

細かなアレンジの妙と押し付けがましさのない品の良さが嬉しい、当時のLAポップの洗練が楽しめる一枚。もっと話題に上ってもいいアルバムだと思うんだけどなあ。

2011-09-24

エラリー・クイーン「レーン最後の事件」

ドルリー・レーン四部作の新訳、その最後になりましたが、予告に遅れず出版されましたよ。

この作品は、レーンものとして書かれた他の三作とは随分と趣が違いまして。現代的でスピーディーに展開していく、という点は同年の『エジプト十字架の謎』と共通するものだけど、純粋に探偵小説として見ればやや大味な点があるのは否定できないところ。

ただ、大胆な伏線などは流石で、一見、ただのケレン趣味と思われたものにも実は必然があるのだね。そして、一気呵成に語られる犯人特定の迫力は充分なのだが、ラスト前のレーンによる人物確定の手掛かりとの相似は、どうしたって異様で。果たして、レーン自身は音の手掛かりに思い至ることができたのだろうか?

まあ、そのようなことを置いておいても、クイーン長編の中でも特にドラマとして忘れがたいのがこの作品なのだな、うん。何度も読んでいて筋がわかっているせいだろうけど、そちらの盛り上がりに気が行ってしまう。

単独の作品としてより、四部作の最後としての意味がずっと強いものではありますが。

レーンはサムに手を差し出した。「さようなら」

「さようなら」サムは小声で答えた。しっかりと握手を交わす。

さて、訳者あとがきによると2012年からは角川文庫からも国名シリーズが出るということだそうで。創元推理文庫の後追いになるわけで、それほど売り上げは見込めないだろうが、古典としてカタログに残しておきたい、ということなのであれば嬉しいな(喰い合って共倒れにならなければいいのだけれど)。

しかしヴァン・ダイン(以下略)。

2011-09-23

アガサ・クリスティー 他「漂う提督」

『漂う提督』は英国の探偵作家の集まりである〈ディテクション・クラブ〉のメンバーにより書かれたリレー長編小説で、1931年に出版されたもの。

最近クリスティの作品を月イチくらいで、だいたい発表年代に沿って読んでいて、今回はその番外編のつもりでした。これまでは全部、早川書房の「クリスティー文庫」を新品で買っていたのだけれど、この作品は版元品切れが長い事続いているようで、中古で入手。そうして実際に手にしてみると、クリスティは少ししか書いておらず、肩透かしの感。

この作品、プロローグを担当したチェスタトンを除くと、12人の作家が参加しておりまして。クリスティの他、有名どころではセイヤーズ、クロフツ、バークリイ、近年になって我が国でも見直されているのがヘンリー・ウェイド、ジョン・ロード、ミルワード・ケネディ、ロナルド・ノックスあたりで、その他はあんまり良く知らないひとたち。

分量は各作家ばらばらで、一番多いのは80ページにわたる解決編を手がけたバークリイなんだけれど、その次がセイヤーズで、彼女は序文も書いてる力の入れようです。逆にエドガー・ジェプスンなどは7ページしかない。

さて、その出来栄えですが。

リレー小説なので各章によってキャラクターの印象が変わってしまうのは仕方が無いのかもしれないけれど、どうも他の作家の目を気にし過ぎたのか、既出の捜査結果をひっくり返して意外な展開を作っていることが多い。警部が「これは重要な手掛かりを掴んだぞ」と思っても次の章になると「あれはちゃんとしたものじゃなかった」なんて考え直すことがしばしばで、読んでいて混乱してくる。

それで、第八章においてノックス僧正がそれまでにさんざんかき回された事件の疑問点を整理して挙げていくのだが、その数なんと39。作家たちの不注意が原因である矛盾も含まれているであろう、これらの疑問全てに合うようなうまい説明をつけるのはちょっと無理でしょう。彼より後の部分の担当者たちがうんざりして「ノックスのやつは余計なことをしてくれる」と思ったとしても不思議は無いな。

そういう風なので、最後を引き受けたバークリイは相当苦労したのでは。自分の前までで全く収束に向かう気配がないのだし。それでもさすがバークリイ、意外な展開も交えつつなんとか解決はつけたものであるけれど、う~ん・・・。

あと、巻末には各作家たちによる、自分が担当した章までの材料を用いた推理の梗概が並べられていて、(中には穴だらけのものもありますが)『毒入りチョコレート事件』的な面白さも見て取れるか。

なんだかごちゃごちゃしていていて、独立した長編としてはいまひとつなのですが、ミステリのエッセンスみたいなものが濃縮されている作品ではあるかな。疲れました。

2011-09-22

Butterscotch / Don't You Know It's Butterscotch

このリイシューは我が国でも待ってたひとは結構いるのではないかな。

1960年代から活動していた英国のソングライターチーム、アーノルド=マーティン=モローがバタースコッチ名義で'70年にリリースした唯一のアルバムが、シングル曲を加えてCD化されました。いくつか漏れているものがありコンプリート集とはいきませんでしたが、まずはこうやって出されたのはめでたい。

バタースコッチは裏方さんによるユニットだけあって、ツボを得た曲作りが魅力のMORポップスで、親しみやすく、すぐに口ずさめそうなメロディが良いですわ。ちょいセンチメンタルな感じが日本人好みですな。

バックの方はストリングがばっちり入っているものの重たくはならず、風通しの良い爽やかな仕上がり。そこに乗っかるボーカルは優しく、少し泣きが入っていて、さながら昭和歌謡という趣。

アルバムとしてはバブルガム風のものと、もう少し落ち着いた曲調のものが良い塩梅で並んでおります。

サウンドの独創性なんてものは無い予定調和なポップスですが、理屈抜きに楽しめる佳曲が揃っていて、トニー・マコウリィなんかが好きなひとなら気に入るのでは(そういえば彼らはエディソン・ライトハウスにも曲を提供していたのだな)。日本でのみヒットしたという "Surprise, Surprise" という曲などはフライング・マシーンのようでありますよ。

2011-09-19

倉阪鬼一郎「五色沼黄緑館藍紫館多重殺人」

「普通の人はバカミスなんて読まないんだよ。喜んでるのは一部の変態だけだ」

毎年一冊、講談社ノベルズから出る倉阪鬼一郎の館もの。

降りしきる雪によって外部から遮断された洋館。そこに招待された客の間に起こる連続殺人! この世の外から現れるという、伝説の怪物の仕業なのか?

なんて設定ですが、まあ、このシリーズ(?)を読んできた人間なら、そんなこと言われても真面目に期待はしてないですよね、もはや。はじめから脱力する準備はできてるよ、てな感じで取り掛かりました。

目次を見るとすぐにわかるので書いてしまうけれど、四つの殺人が起こります。そこまでが全体の半分で残り半分を謎解きが占める、というあまり他にはない配分なのですが、謎解きそのものよりも謎解きの質が章を追うにつれ変容していく様が読み所かな。

大詰めの仕掛けはまあ言ってみれば、いつもと同じなんだけれども、大昔のニューウェーヴSFを思わせるシーンもあり、様式を徹底することで遂には別のものへと突き抜けた、という印象です。すでにバカミスですらない、というか。

ミステリ的なカタルシスはとうに失われているのだけれど、かまわず走り続ける姿は美しい。

2011-09-18

歌野晶午「密室殺人ゲーム・マニアックス」

『密室殺人ゲーム2.0』が出たとき、作品の性質からして続きはさすがにもうないだろうと思ったのだけれど。巻を重ねても過激なコンセプトによる衝撃度は薄まるばかりであるし。

ただ、このシリーズは三部作で構想されていたようでありますね。今作『マニアックス』はその完結編ではなく外伝的エピソードということで、本の厚みも前作の半分ほどしかない。

目次を見ると有名作品のタイトルをもじった章が四つ並んでますが、今作は連作短編集ではなくて、幾つかの不連続な事件を含む(短か目の)長編、というほうが正しいか。

内容としては鬼畜さ、アナーキーさがかなり減退。なんだかキャラクター達も、ややおとなしくなった印象なのは、こちらが慣れたからか。

また、使われているトリックは例によって前代未聞で、手の込んだものではあるけれど、バカトリックとして見ても衝撃度はさほどない。更には、ディスカッションも手堅いものの、それ単独で楽しめるほどではなく、全体にミステリとして小粒な感は否めない(とは言え、最後まで読むとそれが必然だった、という気もする)。

それでも物語の閉じ方はさすが。というか、このオチだけがやりたかったのかな。う~ん、そんな小味なキレの良さは求めていないのだが。

まあ、この作品単独でどうこういうものではないのでしょうね。

2011-09-17

アガサ・クリスティー「謎のクィン氏」

裕福な初老の男であるサタースウェイト氏が、半現実的な存在であるハーリ・クィンに導かれながら事件の真相に迫っていく、そんな短編が1ダース。それぞれの作品はこれまで読んできたクリスティの短編集『ポアロ登場』『おしどり探偵』に収められたものと比べると少し長めで、それゆえ読み応えのある物語になっています。

最初の方に並んでいるのはトリッキーな、普通のミステリに近い内容のもので、クィンが謎解きのイニシアティヴを取っているのだけれど、作品が進むにつれ、次第にサタースウェイト氏は自分から積極的に行動するようになっていき、リアルタイムで起こった事件を解決したり、あるいは未然に防ぐようになる。そうするとますます普通の探偵小説になりそうだが、クィンの実在の危うさが物語に奇妙な陰影を落とし続けていて、むしろ独特な味わいは強まっています。

後半になるとファンタジックな要素が雰囲気だけで無く、はっきりと現実に食い込みはじめ、奇談に近い感触の作品も。

個人的なベストは「死んだ道化役者」かな。ミステリとしても入り組んだ要素をもっているのだが、幻想的な味付けにより物語の膨らみが出て、濃密な印象を残す。その両者がレベル高く有機的に絡んでいるし、バランスも素晴らしい。

他人の人生の傍観者というサタースウェイトと、なんでもお見通しのワトソン役であるクィンという設定は、非常に現代的であると思う。また、二人の関係性が徐々に変化して、遂には・・・というのも連作としての必然を感じさせるもので良く出来ています。

クリスティ初期の作品中で、今読んでも通用すると言う点ではピカイチではないでしょうか。

2011-09-11

ジョン・ディクスン・カー「火刑法廷〔新訳版〕」

これも大昔に旧訳で読んでいた作品です。正直、カーの作品で訳を改めて欲しいものは、もっと他にあるとは思いますが。

二階にある部屋から存在しない扉を通って出て行った殺人者、コンクリートで固められた霊廟から消えうせた遺体と、不可能興味は申し分ありません。そして、名探偵役が不在のためか怪奇趣味がいつにもまして強調されています。

黄金期におけるカーの作品らしく投入されているアイディアの量は豊富であり、なおかつ状況も複雑なのですが、この作品に限ってはそれらが指し示している方向がある程度揃っているために整理が良く、飲み込み易いのが美点でしょうか。フェル博士やヘンリー・メリヴェール卿なら、話があからさま過ぎてかえって胡散臭い、とか言いそうであります。そうしたカー独特のジャンルに対するメタな視点が、今作では特異な形で示されているということかな。

それにしても、いつものコミックリリーフを排してみると、かなり迫力のあるものになるのですね。持続するサスペンスといい、この作家の筆力を再認識しました。

ミステリとしては世評に違わぬ出来で、今さらどうこう言う事もないですか。再読してもその印象は変わりませんでした。脂の乗った時期のディクスン・カー、その狙いがずばり嵌った作品です。

(なお、腰巻には「従来は割愛されていた原著者による注釈も復活させた『完全版』」と書かれていますが、あまり期待はされぬように)

2011-09-08

Stackridge / Friendliness

スタックリッジのセカンドアルバム、1972年作。

ファースト制作の際に経費がかかりすぎたため、このアルバムは低予算を強いられたそうなのだけれど、全然こじんまりとした感じはないですね。

アレンジがこなれてきたこともあってか、音楽的な表現の幅はさらに広がっているにもかかわらず、全体としてのまとまりはファーストより良くなっている印象。本当、このフィドルやフルートはどんなタイプの曲にも合うんじゃないか、とすら思えます。

さらにサウンド面では、ドラムがタイトで迫力あるものになっていて。バンドのテーマ曲のような英国フォークインスト "Lummy Days" での重量感や、長尺ナンバー "Syracuse The Elephant" で聴ける雷鳴のようなフィルインなどに顕著なのだけれど、複雑な要素・構成をもつ曲でも頭でっかちにならず、スケール感と肉体性が感じられる演奏。

一方で、いかにも英国王道というポップソングにも磨きがかかり、特にバンドのメロウな面を引き受けているジェームス・ウォーレンの持ち味はこの時点で既に完成しているのではないかしら。ファルセットを使ったハーモニーはビートルズの「Abbey Road」B面を思わせる麗しさだし、"Amazingly Agnes" という曲では、時代を考えるとかなりしっかりとレゲエに取り組んでいるのに仕上がりはモダンポップという懐の深さで。

このバンドらしい奥行きと、ちょっと捻ったポップセンスのバランスが凄くいい。個人的にも彼らのアルバムではこれが一番好きかな。

2011-09-03

エラリー・クイーン「ローマ帽子の謎」

エラリー・クイーン、1929年発表のデビュー作が新訳で出ました。

僕はクイーンの長編は全て読んでいるのだけれど、特に国名シリーズとドルリー・レーン物四作は何度も読み返しているので、内容は大体わかっています。が、翻訳が新たになればまた手を出してしまいますな。でもって「うーん、やっぱりいいな」とか独りごちるわけです。それがファンというものですから。

また、飯城勇三氏の労作『エラリー・クイーン・パーフェクト・ガイド』でも「基本的に『訳は古くて読みにくいが誤訳の少ない創元』、『訳は新しくて読みやすいが誤訳の多い早川』と言えます」と述べられていて、つまりは訳を新たにする余地はあるわけです、ええ。

『ローマ帽子の謎』は先行者であるヴァン・ダインを意識しながらも、推理の密度においては違うレベルを示した作品、ということであります。ただ、物語としては最初にひとつ事件が起こって、後は尋問・調査と推理がずっと繰り返されるというものであり、更には警察の捜査過程が結構、念入りに描写されているので、現在の読者からすれば展開がまどろっこしいかもしれません。けれど、この作品が発表された時代には、このオーソドックスさこそが力あるスタイルだったのだ、と思えるだけの熱意が文章から伝わってきますし、いきいきとしたクイーン警視の活動が存分に読めるのはファンにとっては愉しいものなのですよ。

ミステリとしては初期クイーンによく見られる、多数にのぼる容疑者に対して手掛かりが非常に少ないという設定であり、そこを極めてシンプルな推理でもって犯人を絞り込んでいく手法も既に確立されています(余詰めの消去にやや粗い点が残りますが)。

また、犯行現場にあるものではなく、無いものが鍵となるという趣向は、クイーンならではのテイストが充分に感じられるものです。

旧創元の井上訳よりストレスなく、面白く読めました。次作『フランス白粉の謎』は来年刊行予定だそうで。うむ。

しかしヴァン・ダインの新訳全集はどうなったのだろう・・・。

2011-08-27

Rockpile / Live At Montreux 1980

ロックパイルが1980年7月12日に出演した、モントルー・ジャズ・フェスティバルでのライヴ盤がリリースされましたよ。

このCD、音質そのものには文句無いのだけれど、楽器の数の割には分離はそれほど良くなくて、ニック・ロウのボーカルがやや聞こえにくいところも。推測するに、保管されていた放送用音源とかが元になっているのでは。マルチトラックがあって新たにそこからミックスしたものではないだろう。

とはいえ、ライヴらしく音が一丸となって出てくる迫力や臨場感なら充分であります。

ここでの彼らは前乗りのビートに乗って、ドライで骨太、パワフルな演奏で押し捲っています。スタジオ録音での緩急が効いて軽快なイメージとはちょっと違うな。本当、小細工が無い。

選曲はデイヴ・エドマンズとニック・ロウ、それぞれのソロでのレパートリーが多くを占めていて、ロックパイル名義での唯一のアルバム「Seconds Of Pleasure」からは二曲のみ。実質的にそういうバンドであったんだろうけど。

でも、当時のアメリカツアーでは大会場でドッカンドッカン受けていたらしいので、これで問題無かったのでしょう。パブロック的なものがまかり間違って、とんでもなくでかいスケール感を持ちそうになった瞬間が捉えられています。

カバーもオリジナルも区別なく、ひたすらご機嫌なロックンロールで盛り上がれ。クールダウンの必要はないし、スローな曲なんて退屈だろ?

繰り返して聴いて思ったのは、ライヴにおけるロックパイルはデイヴ・エドマンズのバンドだったか、ということでした。

登録:

投稿 (Atom)