2016-12-31

アガサ・クリスティー「ハロウィーン・パーティ」

女流探偵作家のアリアドニ・オリヴァが顔を出したのは、ティーンエイジャーが集められ、さまざまなゲームが行われるハロウィーン・パーティ。その最中にある女の子が、自分は殺人を目撃したことがある、と言い出す。注目を引くためのでたらめだ、と誰も本気には取らなかったようなのだったが、パーティが終わったときにその娘は死体で発見される。すっかり動転してしまったミセス・オリヴァは旧知のエルキュール・ポアロに助けを求めた。

1969年発表のポアロもの長編。

作中人物たちの多くは、年端もいかない子供などを殺すのは精神異常者の仕業だ、と口にするが、ポアロははっきりとした動機のある犯行である、と考えて捜査を行う。その過程で、過去に起こったいくつかの事件の姿が浮かび上がってくるが、それが今回のものと関係があるのかはわからない。

ひたすらポアロが聞き込みを続けていくという展開のため、やや単調さを感じますが、物語後半の急展開とそこからのスリルはなかなかのもの。

フーダニットとしてはシンプルな手掛かりが直接に犯人を指し示すもの、なのだが、あまりに状況が作り物めいている上、余詰めの配慮がまるで欠けている。また、複雑なものである犯罪の背景に関する伏線に乏しいのもいただけない。

一方で、被害者の心理を巡るツイストは実によくできていると思います。

ややファンタスティックな犯人像は決して悪くないと思うのですが、無駄に多く感じられるキャラクターたちや、未解決のままで終わる過去の事件などのせいで、小説としては冗長なものであることは否定しがたいですね。

2016-12-29

Get Down With James Brown: Live At The Apollo Vol. Ⅳ

またの名を「Get Down At The Apollo With The J.B.’s」――どちらが正しいのかはともかく、1972年に制作されながら、当時はリリースされなかったジェイムズ・ブラウン一座の、アナログでは二枚組のライヴ・アルバムであります。

収録曲のうちいくつかはこれまでに編集盤などで発表されています(ミックスは違うかも)。また、J.B.'sのアルバム「Doing It To Death」での、ダニー・レイによるイントロダクションがここから取られていたこともわかりました。

これは二部構成のショウのファースト・セットで、いわば前座が中心のものです。

流れとしてはアナログA面に当たるのがJ.B.'s。そしてB面に入るとそこにジェイムズ・ブラウンが参加。ジャクソン・ファイヴの "Never Can Say Goodbye" のインストカバーではオルガンとMCで活躍、スタジオ・ヴァージョンよりぐっと長い演奏になっています。以降、C面の途中までJ.B.'s+ジェイムズ・ブラウンでの演奏が続き、がんがんに盛り上げておいてから当時の最新ヒット "There It Is" を歌うと、ブラウンはステージから引っ込みます。

次に登場するのはリン・コリンズで、フィーメイル・プリーチャーの異名通り、観客(特に女性客)をあおる、あおる。さながらウーマン・リヴの闘士のよう。個人的にはJBファミリーの歴代でも特に好きなシンガーというわけではないのですが、こうやってライヴでの歌を聴くと、やはり実力があったのだな、と思います。

締めのD面はボビー・バード。気合の入った、グリッティという形容がぴったりのもので、僕は聴き慣れているけれど、決してうまい歌ではないな。時にイモ臭くもある。しかし、"I Know You Got Soul" は何度聴いても燃えてくるよ。

ジェイムズ・ブラウンの歌が一曲(しかも既発表)しかなくとも、演奏のほうは文句無しに格好良くって、雰囲気も最高、個人的には大満足ですたい。

特徴的なのはベースギターがくっきりとミックスされていることで、これによって現代的な印象のものになっているかな。

2016-12-25

レイモンド・チャンドラー「プレイバック」

二年に一度の村上春樹訳チャンドラーであります。

『プレイバック』はチャンドラー最後の長編だが、出来のほうは一番落ちると思っていました。しっかりとした芯が無いというか、いまひとつはっきりしない物語で。

今回読み直していて感じたのが切迫感のなさ。フィリップ・マーロウが仕事の領分を越えて積極的に事件と関わっていくだけの動機が、この作品ではあまり伝わってこない。そして、マーロウの行動にも妙にのんびりしたところがある。

また、ミステリとしての骨格はかなりシンプルで、実のところマーロウがいてもいなくても事件の様相はさほど変わらなかったのではないかな。

文体の方を取ってみると、若いときのようにはきびきびしていないけれど、前作にあたる『ロング・グッドバイ』ほど圧倒的なレトリックが駆使されているわけでもない。穏やかなテンションに覆われたものだ。

既にチャンドラー自身がマーロウの在り方を受け入れられなくなっていたのかもしれない。もしくは、時代が変わってしまったせいか。マーロウはいかにもマーロウが言いそうな科白を口にしていて、相当に格好よく、思わず引用したくなるようなくだりもいくつもある。しかし、それらはもはやかつてのような、ぎりぎりの立場から発せられたものではない。

そして、小切手をめぐるやりとりの説得力の無さや、あまりに理想化された女性キャラクター。厳しく見れば、抑制が利かなくなっているようだ。

なんだかひどいことしか書いていませんが、これもまぎれもない、チャンドラー独自の世界を味わえる作品には違いありません。

実をいうと、この『プレイバック』でチャンドラーは今一度、ハードボイルド小説のスタイルに立ち返ろうと試みたのではないか、という気もするのだが。

2016-12-11

Friedrich Sunlight / Friedrich Sunlight (eponymous title)

ドイツの5人組グループ、そのファースト・アルバム。あいにくドイツ語はさっぱりなので、彼らのことについてはあまりわかっていないのだが、オフィシャルのツイッターには「Soft Rock band」と書かれています。ボーカルは日系人で、今までにもいくつかのグループでレコードを出してきているようなのだけど。

| そこそこ年季が入ってそうな風貌 |

ソフトロック、といってもレトロなアレンジの作り込みがあったり、豪奢な管弦が入ったりするわけでもない。実際の音のほうはバンドらしさが感じられるもので現代のギターポップ、あるいはネオアコといったところ。

ほぼ全編、さわやかで風通しのいい演奏に中性的なボーカルが乗っかる、といった具合であって、さほど凝ったこともしていないのだが、それが却って瑞々しさに結びついているようではある。ところどころで「パッパ~」というコーラスが入ると、俄然サンシャイン・ポップぽさが強くなるのが不思議。

とにかくメロディ勝負、といった曲が並んでいるのだけれど、中でも、鍵盤が4分音符を刻む "Sommer Samstag Abend" の歌い出しがロジャー・ニコルズ丸かじりで思わず嬉しくなってしまう。まったくいいカモだよな、俺は。また、"Gütersloh" という曲はペイル・ファウンテンズへのオマージュのように聴こえる。

他にもフリー・デザインやアソシエイション、パレードあるいはXTCの曲なんかを思わせる瞬間はあるけれど、そういった部分が決して浮いておらず、ごくごく自然な形で消化されているのがいい。要は、あざとくないのだ。

過去の音楽への愛情を感じさせつつ、単なる趣味や懐古ではない、コンテンポラリーな手触りで再現された魅惑のポップソング集であります。しかし、こういうスタイルのグループはどういうわけか長続きし難いのよなあ。気付いたらソロユニットになっていたりして。

2016-12-04

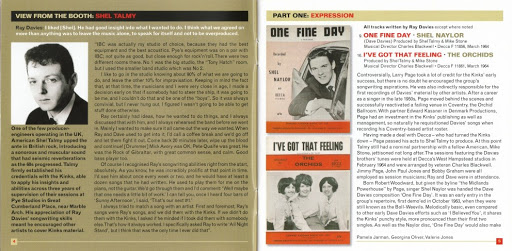

Kinked! Kinks Songs & Sessions 1964-1971

レイ・デイヴィスが書き、他のミュージシャンが取り上げた曲を集めた編集盤(一曲はデイヴ・デイヴィス作)、英Aceからのリリースです。収録曲にはキンクスとしての録音が発表されているものもあれば、そうでないものも。

キンクスは他のグループとの目立った交流がなく、課外活動も少ないのでこういう企画はありがたい。

なんといっても聴きものは、演奏にもキンクスが参加している曲であります。リーピィ・リーの "King Of The Whole Wide World" と、バリー・ファントーニの "Little Man In A Little Box" がそれで、両者ともまるっきり'60年代中期のキンクスのサウンド。出来は "King Of The Whole Wide World" がいいですね。プロデューサーとしてもレイ・デイヴィスがクレジットされているのですが、なんだか歌い方もレイっぽいのだな。

キンクスのプロデューサーであった、シェル・ターミーが手掛けたものもいくつかあり、中ではニッキー・ホプキンズによる "Mister Pleasant" のインスト仕様が洒落てますね。

また、シェル・ネイラーの "One Fine Day" はデイヴの書いた曲でいかにも彼らしい性急さを感じさせるもの。格好いいフリークビートに仕上がっています。

その他でちょっといいと思ったのはカスケーズの " I Bet You Won't Stay" で、これはペリー・ボトキンJr.のアレンジも華やかなポップソング。

また、ジャック・ニーチェが手掛けたオリンピックスの "So Mystifying" はヘビィなリフが付け加えられ、コーラスの深いリヴァーブも印象的で、流石といったところ。

あと、同じパイ・レコード所属のミュージシャンがキンクスの曲をほぼ似たようなアレンジで、オリジナルよりも先にリリースした、というものも。ライナーノーツによれば、パイ社内で出回っているサンプル盤を聴いたハウス・プロデューサーが良さそうなものをそのままいただいて速攻で出す、ということがなされていたそう。

まあ、すっごくイイ! という程のものはないですが、ファンなら楽しめる一枚です。

Aceの仕事はいつもながら丁寧で、未発表だったものもありますしね。

2016-12-03

マージェリー・アリンガム「クリスマスの朝に」

アルバート・キャンピオンものの作品集、その第三弾です。

前のふたつが短編集であったのに対して、今回は200ページそこそこある長めの中編と短編がひとつ、おまけにアガサ・クリスティによる追悼文という構成で、全体の分量としても今までで一番少ない。このシリーズは三冊とも本文のフォントが大きくて、ページ数もそんなにありません。いっそ内容の濃い二分冊にしたら良かったんじゃ、とも思います。

それはともかく。

「今は亡き豚野郎の事件」は1937年発表というから比較的初期の中編で、本邦初訳とのこと。

少年時代の同窓生ピーターズの死亡を新聞で知ったキャンピオンは、その葬儀に参列をした。半年後になって、ある殺人事件の捜査に協力を求められたキャンピオンだが、死体安置所で目にしたのはあのピーターズの遺体であった。しかも被害者はまだ殺されてから間もない状態で……というお話。

不可解な謎による導入はいかにもミステリらしい魅力があって、わくわくさせられるもの。さらには死体の消失や犯罪を匂わせる匿名の手紙などの趣向によって、俄然興味が増していきます。ツイストを効かせたプロット、親しみやすく余裕を感じさせる語り口に、キャラクターも良く、最後までだれることなく読み進められます。

一方、純粋に謎解きの面から見るとアリバイ・トリックがいくらなんでもだし、二通目の手紙が投函されるタイミングにはやはり疑問が残ります。もっとも、こちらもアリンガムの持ち味はかっちりしたパズルにはない、ということは既に学んでいるので、そんなに不満でもない。錯綜しているように見えた事件をすっきりとしたかたちに収束させた手際はお見事なり。

「クリスマスの朝に」は「今は亡き豚野郎の事件」から十数年後、同じ土地を舞台にした短編。この二作品をペアにしたのが本書のミソですかね。

展開が見え見えの物語をいかに魅力的に語るか。ディテイルを書き過ぎない、というのもこのひとの美点でしょう。

ポスト黄金期として考えても大らかさがあるミステリですな。こういうのはがつがつしていた若い頃に読んでも楽しめなかったかも。

2016-11-27

G・K・チェスタトン「詩人と狂人たち」

1929年に発表された連作短編集、その新訳。訳者は筑摩でブラウン神父ものを手がけているひとですね。

この作品は、はたちくらいの頃に一度読んだきりで、キャラクター設定くらいしか覚えていないな。逆立ちするところとか。

| 副題は "Episodes in the Life of Gabriel Gale" |

詩人であり、画家のガブリエル・ゲイルは、狂人たちの心の動きがわかるので、その何気ないように見える行動から、彼らの犯した(あるいは犯そうとしている)事件に気付くことができる。いわば奇妙な論理を扱った探偵なので、その推理の道筋は形而上のものになっています。

あと、リアリティの枠組みがゆるく、ファンタジーや御伽噺に近いようなテイストのものもあるかな。

ある程度パターンを知っていれば、ここに収められた作品のいくつかについて事件の真相を言い当てることは容易かもしれません。しかし、解決のために配置された手掛かりには気付けるかどうか。実際のところ、それらは物証というより物的アナロジーといったほうが適切でしょう。

金魚や海星、窓を伝い落ちる雨粒、赤い花びらに色とりどりのお菓子。「人間の生活の主目的は、物をいまだかつて見たことがないかのように見ることだ」と主張するガブリエル・ゲイルの目を通すと、それらささいな手掛かりが詩的な輝きを帯びて浮かび上がってくる。これがいいのです。チェスタトンの逆説に影響を受けた作品はあっても、こうした情景のセンスにはなかなかお目にかかれないと思う。

作者の信条が強いかたちで出ているところもあって、プロットやトリックだけを追うような読み方では十分には楽しめないかもしれません。まあ、そんな野暮天は放っておけばいいか。

チェスタトンらしい独特の論理とロマンティシズムを堪能できる一冊でありますよ。

2016-11-23

Big Star / Complete Third

ビッグ・スターのサード・アルバム、その拡大版3枚組。デモ、ラフ・ミックス等が盛り込まれ、未発表のものも28トラック収録されています。

ディスク1の前半はギターとボーカルのみによるデモで、これ、異様に音がいいです。内容もしっかりしたもので、後にアルバムに収録されることになる曲の多くが、恐ろしいくらいに美しく、澄み切ったかたちで提示されています。未だデカダンな雰囲気があまりなく、メロディの良さも伝わりやすくて、曲によっては最終形のものよりも好みですね。

その後に、ゆるいセッションのようなものをいくつか挟んで、"Big Black Car" のバンド形式でのデモが入っています。演奏はそれほどかっちりしていないけれど、サイケデリックなギターソロが興味深い。

ディスク1の後半からディスク2の殆どを占めているのがプロデューサーを務めたジム・ディキンソン、及びアーデント・スタジオのオーナーでエンジニアのジョン・フライそれぞれの手によるラフ・ミックス。ただミックスが違うというだけではなく、ボーカルが異なっていたり後にオーバーダブされるパート(特にストリングス)が未だ無かったりと、別ヴァージョンといったほうがよいものも多いです。

ディキンソン版のほうはあちこちでテープの劣化に起因すると思われるノイズがありますが、音質そのものは十分聞けるもの。中でも "Thank You Friends" は荒削りな感触が悪くないし、"Take Care" はカントリー色が直接的に出ているようで、これもいい。

一方で、ジョン・フライがミックスした方は音質ばっちり、生々しいですね。ドラマーのジョディ・スティーヴンスの "For You" をアレックス・チルトンが、また "Till The End Of The Day" をガールフレンドのリザが歌っていますが、これらはいまいちかな。個人的には "Lovely Day" が軽やかでカラフルな感触のものになっていて、気に入りました。

ディスク3はこのレコーディング・セッションの最終ヴァージョン。「Third」もしくは「Sister Lovers」としてリイシューされる度に曲順や収録曲が違っていたのだけれど、今回は制作当時のテスト・プレスの並びを採用。

こちらも決定版といえそうな音の良さであります。ただ、ラフ・ミックスを聴いた後だと、ややオーバー・プロデュース気味の印象も受けてしまうかな。

付属のブックレットは非常にインフォーマティヴなもので、レコーディングのはじまりから、制作終了後数年経ってリリースされるまでのいきさつを当事者のコメントを散りばめながら再構成してあります。

これを読んでいくと、「Third」はそもそもビッグ・スターのアルバムと意図して制作されていたのではないことがはっきりします。アレックス・チルトンは仕上げの段階ではもう手を引いてしまっていたようであるし、リリースの際に商業的な判断でその名が使われた、というのが有力そうで、掲載されているクリス・ベルの1975年のインタビューからの抜粋でも、そのことについて触れてあります。

その他のエピソードとしては、"Femme Fetale" では困惑するスティーヴ・クロッパーを、ジム・ディキンソンが説得してギターを弾かせたとか、いかにもという感じ。

また、出来上がったものをディキンソンとジョン・フライがワーナーのレニー・ワロンカーやアトランティックのジェリー・ウェクスラーのところに持っていったところ、ぼろくその評価を受けたとのこと。つらかったが、そう意外な反応ではなかったとも。

タイトルは「Complete」ですが、作品としては未完成で、むしろ制作過程に内包されていた広がりを示したセットという感じでしょうか。

今までリリースされていたヴァージョンは必ずしも最良の部分ではなかったのではないか、という思いが聴くほどに強くなります。

2016-11-20

アガサ・クリスティー「親指のうずき」

トミー&タペンスものの第三長編。発表は1968年というから、前作になる『NかMか』から27年経過しており、作中の二人もそれだけの年齢を重ねているようです。

なお、クリスティ自身の前書きによれば、ファンからの要望に応えてこのカップルを復活させたようであります。

トミーが出張している間、ある老嬢の行方を突き止めるべくタペンスが奮闘。これが物語の前半を主に占めるのですが、加齢とともに行動力が衰えた分、おしゃべりが増量され、正直、読んでいてかなりだれます。もちろん、その中には手掛かりも潜んでいるわけなのですが、膨大な噂話として語られている内容が事実かどうかはっきりしないままである上に、本筋とは関係なさそうなやりとりが多いのです。純粋にミステリを期待して読むときついかも。

で、そうこうするうちにタペンスに危機が迫って、というクリスティのスリラーではお馴染みの展開に。

もはや何の新味もないお話だけど、トミーとタペンスが元気ならそれでいいかあ、なんて気持ちで読み進めていくと、終盤にはちょっとした驚きが。唐突、といったほうが適切かな。そして、そこからの迫力はちょっとしたものであり、同時に時代への目配せも感じられます。

プロット全体がご都合主義によって構成されているようだし、切れの悪いミスリードなどほめられたものではありませんが、なんだかんだいって楽しめました。八十前の年齢にして、なおも読者の裏をかいてくれる、それだけでもう十分嬉しいです。

2016-11-13

R・オースティン・フリーマン「オシリスの眼」

資産家でエジプト学者のベリンガムが奇妙な状況の元、行方不明となった。そして二年後、彼の財産をめぐる問題が立ち上がる。その生死が不明な上、遺言状の条項が常軌を逸したものであるためだ。そんな中、ばらばらにされた白骨が関係者たちの地所を含む各地で発見される。はたして、それはベリンガムの遺骸なのか。

ソーンダイク博士ものの長編、その二作目。1911年発表ということで、100年以上前の作品であります。

文章は平易なものであり、それ自体は古さを感じさせるものではありません。人間消失の謎に身元不明の白骨、法廷劇などもあってミステリとしてのフックは十分。しかし、展開は実にゆったりしたものであって、いいタイミングで新しい手掛かりが登場、なんて風にはいきません。

また、雰囲気を盛り上げるけれんも乏しいですね。題名になっている「オシリスの眼」というのはエジプトにまつわるシンボルで、今でも見かけることがあるもの。失踪したベリンガムはその意匠を施した指輪をはめており、胸にはタトゥーも入れていた、ということになっていまして、そこから怪奇的な因縁とか呪いやら、いくらでもこじつけられそうなものなんだけど。作者の誠実さがいい加減なことを書くのを許さなかった、ということかしら。

とにかく実直に書かれた作品なのですが、ロマンス要素が多すぎるかな。このせいでちょっと冗長になっているかも。時代的な限界なのでしょうか。

メイントリックは今となっては珍しいものではないけれど、非常に大胆な使い方がされており、発表当時に読んだひとたちはさぞや驚いただろう。

一方、ロジックの方はその構成こそ手堅いものの、現代の水準から見るとディテイルに欠けるところがあります。新聞記事から導かれた前提となる推理や、失踪状況の改めなどは大雑把に感じてしまいました。まあ、これをきっちりやると解決編がすごく長大になるのかも。

しかし、白骨はなぜ傷が付かないように注意を払って分断されたのか? というホワイには現代のミステリに通底するような魅力があって、これはとても好みです。

またプロット面でも、遺言状の条件をめぐる最終的ななりゆきが、皮肉が利いていて良いですね。

ちょっとケチをつけたりしましたが、楽しんで読めましたよ。

シャーロック・ホームズのライヴァルというより、ずっと近代的なミステリだと思いました。

2016-11-06

フレドリック・ブラウン「さあ、気ちがいになりなさい」

ブラウンの短編集を読むのも随分と久しぶりだ。

若い頃はその奇抜な着想や切れ味鋭いオチに感心したものだ。で、今見るとさすがにアイディアが古びてしまっている作品もある。しかし、それでも最後まで面白く読めるのは、小説として良くできているということなのだろう。

また、結末にしても意外さもさることながら、同時に何かしら形容し難い、消化されてしまうことを拒否するような奇妙な後味を残すものが多い。しかも、それが頭でっかちな表現でなく、ごく平易な言葉によって語られているのが凄いな、と思う。

どの作品も良かったのだけれど、特に印象に残ったものを。

「ぶっそうなやつら」 料理の仕方を変えれば喜劇になりそうなシチュエイションを扱いながらも、サスペンスフルに仕上げられた一編。切れのある結末がお見事。

「おそるべき坊や」 表面とその裏側で同時に別な物語を進行させているのだけれど、その感触は実に軽やか。ファンタジーなのだがミステリ的な根拠を備えているのが絶妙に効いている。

「電獣ヴァヴェリ」 外宇宙からの侵略を描きながら、撃退するでも破滅するわけでもなく、こんなかたちに落ち着く作品が他にあるだろうか? 文明批判に流れやすそうな展開なのだが、落としどころが実にいい感じの物語であります。

「ユーディの原理」 この作品に限ったことではないのだけれど、作品の終盤あたりで、それまでなんとなく想定していた物語世界の範囲からはみ出していくような驚きがある。それをやり過ぎてしまうとヘタクソなミステリになるのだが、ブラウンはさじ加減が巧いな。

「町を求む」 このわずかなサイズにこの内容、というのが凄い。そして見事な語り口。

「沈黙と叫び」 哲学的な問答から始まり、読者を予想もしないところへ連れて行く。この結末もアイディアのみの作家なら書き得ないだろう。卓抜な着想と小説家としての技量を併せ持つことでの達成。圧巻ですな。

やっぱりブラウンはいいな。うちにある古いのを掘り起こして読み返してみようかしら。

2016-11-03

Teddy Randazzo / The Girl From U.N.C.L.E.

「The Girl From U.N.C.L.E.」というのは米国の人気TVドラマ「The Man From U.N.C.L.E.」のスピン・オフで、1967~8年に放映されていたそう。音楽はデイヴ・グルーシンが手掛けました。また、番組のオープニングではジェリー・ゴールドスミスによる「The Man From U.N.C.L.E.」のテーマを、新たにグルーシンがアレンジしたものが使われていました。

しかし、両ドラマとも'60年代当時にサウンドトラック盤は発売されなかったのだな。そこで、番組の人気に目を付けたのか、劇中で使われた曲を別なひとが新たに録音したレコードが制作されました。ヒューゴ・モンテネグロは「The Man From U.N.C.L.E.」からの音楽で2枚のアルバムを出しています(さらにモンテネグロは後に映画「The Good, the Bad and the Ugly」のメインテーマをカヴァーして、大ヒットさせています。商売としても馬鹿にならないたぐいのものであったのだな)。

んで、「The Girl From U.N.C.L.E.」なんですが、こちらはテディ・ランダーゾがアレンジ/指揮をしたアルバムです。しかし、このアルバムをVarèse Sarabandeが再発した際にジャケットからランダーゾの名前を消して、代わりにグルーシンとゴールドスミスの名前を入れてしまったのだからややこしい。TV番組のサウンドトラックのような誤解を招くし、第一、実際にレコードを制作した人物の名前がない、というのもおかしな話であります。

まあ、それはともかく。このアルバムはテディ・ランダーゾ版ビッグ・バンド・ジャズという趣で、都会的かつドラマティックなアレンジが楽しめるもの。収録曲にはランダーゾのオリジナルも2曲まぎれこませてあります。

特に、要所で使われている女声スキャットが効果的ですね。中でも、タイトルになっている " The Girl From U.N.C.L.E." は軽やかな響きのボサノヴァで、これが一番の聴き物。

あと、このアルバムにも " The Man From U.N.C.L.E." が入っていて。迫力たっぷりの演奏の中で木琴をスタックス・ソウル風のリズムで使うなど、考えられています。しかし、スパイ・アクション的な軽快さやスピード感、もっとはっきりいえば元々のものにあった美点がまるで失われてしまっているようではあるかな。ちょっとやり過ぎた、というね。

2016-10-23

コリン・ワトスン「浴室には誰もいない」

犯罪の可能性をほのめかす匿名の投書。普通なら取り合わないのだが、パーブライト警部には無視できないある極秘の理由があった。そして捜査の結果、当該する家屋からは死体を溶かして浴槽の排水管から流した痕跡が発見される。また、住人であった二人の男は行方をくらましていた。

1962年発表になる、パーブライト警部ものの三作目。

扱われているのは死体なき殺人ですが、猟奇性のある犯罪の上、地元警察を格下に見る情報機関が登場して独自に行動するなど、はじめのうちはまるで現代の警察小説のよう。しかし、その情報機関の仕事ぶりがまるっきりスパイ小説のパロディで、どんどんユーモア・ミステリとしての色彩を濃くしていきます。

一方で、バーブライト警部は地に足をつけた捜査を続けますが、事件の様相が一転、二転していくタイミングがよく、単調に陥りません。

テンポよく、なおかつ先読みできない流れを楽しみながらも、一体これはどういう種類のお話なのかな、と思っていると、終盤になってある手掛かりの持つ意味が反転、同時に事件全体を覆っていた罠が明らかになり、謎解き小説としてすっきりとした着地を見せます。馬鹿馬鹿しいと油断していた挿話にも伏線が潜んでいたりするのも良いです。

軽味を感じさせながら読み応えもあり、デビュー作であった『愚者たちの棺』と比べても格段に洗練された一作でありますよ。

2016-10-22

Otis Redding / Complete & Unbelievable… The Otis Redding Dictionary Of Soul

50周年盤、ライノからのリリースです。

2CDにモノラルとステレオの両ミックス、ボーナストラックなどが詰め合わせられていますが、今回が初登場になる音源はありません。

リマスターのほうは音質控えめで、あまりいじってない感じです。まあ、古いライノ盤(ジャケットにはSTEREOと書かれていますが中身はモノラル)と比較してそう大きく違うわけではありません。ダイナミックレンジが広がった分、オーティスのボーカルの抑揚がよりわかりやすくなったと言えそうですが、ぱっと聴きには古い盤の方が迫力を感じるかも。

また、ステレオ・ミックス(ただし、うち一曲はモノラルです)はマスターテープがあまりこすられていないのか、モノラルよりも鮮度のある音になっています。しかし、定位が極端に左右に振れていて、ボーカルがセンターに無いものも多く、聴きづらい。既に'60年代後半に入っていたとは思えない出来ですが、スタックスはステレオに力を入れるのがだいぶ遅かったので、こんなものか。

あと、"Hawg for You" の後半で、歌詞がステレオとモノラルでは違っていますね。

「Dictionary Of Soul」は1966年、(カーラ・トーマスとのデュエット・アルバムを除けば)オーティス・レディングの生前最後に出された作品です。

良く売れたそうなのだけれど、個人的にはこれ以前のものと比べるとちょっと散漫かな、という印象を持っています。音楽スタイルとしてオーソドックスな南部ソウルから次の方向性を探っている過渡期、という感じ。オリジナル曲が増えているのですが、正直、その中には凡庸に思えるものもある。

それでも他ジャンルの曲を自分のものにする力はやはり並外れていて。"Tennessee Waltz" や "Try A Little Tenderness" での解釈は絶品ですな。また、この2曲はステレオ・ミックスでもボーカルが中央に定位していて、ミックスの分離が激しい分、かえってオーティスの歌いまわしがはっきり聞き取れる、という楽しみ方が出来ます。

2016-10-20

アガサ・クリスティー「終りなき夜に生れつく」

"Some are born to sweet delight / Some are born to the endless night"

1967年に発表されたノンシリーズ長編。原題「Endless Night」はウィリアム・ブレイクの「Auguries Of Innocence」という詩からきており、本作のはじめにはその作品からの引用がなされている。

そして、奇しくも同じ年のリリースになるドアーズのファースト・アルバム、そこに収められた "End Of The Night" という曲の歌詞にも同じ箇所からのフレーズが流用されている。

すでにそういう時代だったわけだ。で、そのことはこの作品のキャラクターにも反映されているように思う。

物語にはあらかじめ、不幸な終わりが待っていることが予告される。語り手は職業を転々としている若者。大人になりきれない、というかふわふわしていて、ありのままの現実からは目をそらしているようなところがある。そして、この語りのせいかなんだか御伽噺を聞かされているような印象を受ける。色々と不快な経験があっても、それらは奇妙なほどあっさりと描写されている。現実感が微妙に希薄なのだ。

また、プロットの方は一見すると使い古されたようなものの寄せ集めのようである。密度も高いとはいえないので、だれるところもある。

しかし、終盤に至ると様相は一変。切れ味鋭いフランス風ミステリとしての姿を見せ始める。

中心になっているのは非常にクリスティらしいアイディアだが、これまでとは違った手法でそれを描くことで新たな成果を生み出した、そんな気がします。

この作品のミスリードは語り手の人格を揺り動かすことで成立しているのだが、かっちりとしたミステリの話法を捨てることで、普通ならアンフェアになる表現が可能になっていると思う。

女史の作品を発表年代順に読んできて、正直、キャリアの終わりに近づくにつれて良いものがなくなっている、と感じていたのだけれど。まだ、こういうのがあったとは。

久しぶりにクリスティ作品で凄いと思いました。いや、まいった。

2016-10-10

ジョン・ディクスン・カー「緑のカプセルの謎」

ある村の菓子店でチョコレートに毒が混入され、死者が出るという事件が発生。犯人の疑いをかけられた人物が住む屋敷、その家長がある実験をするといいだした。人間の観察力などあてにならないことを示すものであり、また毒殺事件の手掛かりとなるものだと。だが、その実演の場で更なる事件が起きてしまう。そして、それを見ていたはずの人々の証言はことごとく食い違っていたのだ。

1939年のギデオン・フェル博士もの、新訳です。これも昔読んでいて、おおまかな設定だけは覚えていました。

事件のほうは殺人劇中に本当の殺人が起きる、というミステリファンならお馴染みのもので、カーが得意とするオカルト風の味付けはありませんが、容疑者たちが皆、そばにいて犯行シーンを目撃していた、という不可能興味が強烈です。

語り手であるスコットランド・ヤードの警部は地元の警官とその上司たちとそれぞれの持論をぶつけあいますが、肝心の犯行方法についてはわからないまま。やがてフェル博士が登場し、その一端が明らかにされますが。

真相のほうは一捻りではすまない趣向が凝らされています。被害者自身の意図に犯人の計略が絡まった複雑なものである上、特にある仕掛けは、一つの大きな謎が解けることで実は別の罠にかかってしまう、という非常に手の込んだもの。叙述トリックの構造を違う次元に移し変えた、ということすら言えるのではないかしら。

プロットを面白くしようとするあまり、純粋に謎解きとして考えれば無駄に思えるところもありますが、ダブル・ミーニングなどのアイディアも満載、とても考え抜かれたミステリだと思います。

2016-10-08

The Rolling Stones / In Mono

15枚組モノラル・ボックス、ボブ・ラドウィグによる新規リマスターに釣られて買っちゃいました。「Aftermath」以降のモノラルのマスター・テープはまだそんなにへたっていないんじゃないか、という期待もありましたし、個人的に「Between The Buttons」のステレオ・ミックスが気に入っていなかったのというのも大きいかな。

しかし、これがちょっとややこしい。純正のモノラルではないものや、オリジナルのミックスとは違うものが収録されているようなのだ。

まず、オリジナルからしてステレオからのフォールド・ダウンであったタイトルがふたつ。

「Let It Bleed」はアルバム丸々一枚がそう。そして、ひとつ前の「Beggars Banquet」、これは "Sympathy For The Devil" だけが純正のモノラル・ミックスで残りはフォールド・ダウン。まあ、ピッチの違いなんかはあるのですけど。

問題は1964年のチェス・セッションからの曲。オリジナルはモノラル・ミックスでしたが、2002年のリマスターの際にこれらの多くは初登場のステレオ・ミックスに差し替えられました。そして、今回のボックスではその2002年版からのフォールド・ダウンが採用されているようなのだ。

アルバムだと「12x5」にたくさん入っていて、他にも「No.2」、「Now!」、「December's Children」なんかに散らばっていますが、いやあ、残念。

あと、「Between The Buttons」では、"Back Street Girl" と "Please Go Home" のモノラルはどうやら、元々がフォールド・ダウンだったようだ。今回は両曲ともに初登場になる純正モノラル・ミックスであります。これは逆に嬉しいか。

更に、アルバム以外の曲を収録した「Stray Cats」にも、従来のものとは違うモノラル・ミックスが入っているようだし、"Tell Me" のフェイド・アウトが早いとか細かい編集をつつき出すと大変なことになりそうですね。だれかわかりやすいリストを作ってくれないかしら。

2016-10-02

平石貴樹「松谷警部と向島の血」

2012年の夏、両国国技館近くにあるワンルームマンションの一室で若手力士の刺殺体が発見され、そばには「コノ者、相撲道ニ悖ル」と印刷された紙が。しかし、当時の相撲界や被害者自身の状況から不祥事があったとは考えにくかった。これといった有力な線がなく捜査が膠着しているうち、更なる事件が起こる。

女性警官、白石イアイが謎解き役を務める第4作。上司である松谷警部が定年退職を間近に控えており、どうやらシリーズ最終作となりそう。そのせいか、今までの事件についての言及もちらほら見られます。また、物語の展開もやや派手目です。

殺人事件が次々と起こるにつれて、さまざまな容疑者が浮上。しかし、それらのすべてにおいて機会があった人物はいない。被害者が力士ばかりとなると、犯行の困難度が上がってしまうのだ。

そうこうするうちに松谷警部に残された日もわずかになっていくが、まったく意外なタイミングで白石巡査部長は真相にたどり着く。

その解決編では、ある奇妙な状況に関するねちっこいロジックがエラリー・クイーン的で実に楽しい。そして、そこから一気に全体像が明らかにされていく展開も、細かな伏線が浮かび上がってくるもので鮮やかです。読者にとっては全てを推理できるようにはなっていませんが、こうでしかないだろう、という。ひとつひとつの殺害方法が異なっているのにも納得。

普通に面白いオーソドックスなフーダニット。こういうのをもっと読みたいものだが。

2016-09-25

アガサ・クリスティー「第三の女」

一仕事を終えて、目下のところは暇をもてあましてしているポアロのところに若い女性が訪ねてきた。自分が犯したらしい殺人について相談したいというのだ。だが、その女性は結局、ポアロには何も打ち明けずに去ってしまう。

1966年のエルキュール・ポアロもの長編。

持ち込まれたのは掴みどころのない依頼だ。彼女は誰で、誰をどうやって殺したのだろう? 殺したかどうか自分でもはっきりしないとは、どういうことなのか? 実際に何らかの事件が起こっているのかどうかさえわからない状況であるが、自分の直感に従ってポアロは調査を始めていく。

その過程では麻薬や詐欺、政治的な陰謀の可能性もほのめかされる。ポアロの目の前には中途半端な材料だけは十分すぎるほどにある。どれが本筋の手掛かりなのかは見当がつかないほどに。

そして、問題の女性。彼女は被害者なのか、それとも演技のうまい犯罪者か? ニューロティック・スリラー風のテイストも漂わせながら、物語は終盤まで突き進んでいきます。

何もかもがはっきりしない状態からの解決編は、そのコントラストもあって鮮やかな印象を受けます。

真相はいかにもクリスティらしい趣向ですが、謎解きには相当ずさんなところが目立つ。まあ、この時期の女史の作品はみんなそうだ。肖像画のもつ意味など実に面白い伏線ではあります。

プロットがちょっとロス・マクドナルドみたいで、個人的には楽しめました。

老境に至ってなお新たな試みをしているのが凄いんじゃないでしょうか。マザーグースばかりじゃないぜ、という。

2016-09-23

The Turtles / All The Singles

タートルズがWhite Whaleに残したカタログは過去にはSundazedやRepertoireといったところから再発されましたが、近年は結構長いことデッド・ストックの状態が続いていました。それが、最近になってマスターテープの権利をフロー&エディが獲得したそうで、とうとう「The Complete Original Album Collection」と「All The Singles」としてまとめてリリースされました。このふたつのセットがあれば、とりあえず曲単位では一通り揃うよう。

なお、マスタリングにはなつかしやビル・イングロットの名もクレジットされています。

「The Complete Album~」では6枚のアルバムのうち最初の3枚をモノラル&ステレオで収録。特にアルバム「Happy Together」のモノラル・ミックスは初デジタル化ではないでしょうか。そして、モノラルが無い残りの3枚はステレオ・ミックス+ボーナストラック、という構成で、未発表トラックも少しはあります。

ただ、この「The Complete Album~」、ブックレットはついているけれど、細かいレコーディング・データはおろか、作曲クレジットさえ載ってないのが残念。

| ライナーノーツそのものはしっかりと書かれた文章ですが、やけに字がでかい |

そして、「The Complete Album~」に入りきらないシングル・オンリーの曲は2枚組の「All The Singles」で、というわけ。'60年代のシングルなので多くはモノラル・ミックスです。そのうちにはアルバム収録されたのとはヴァージョンが違うものがあるほか、リリースが予定されながら中止になったものや、別名義で出された曲もありますし、各ディスクの最後にはシークレット・トラックなんかも。

さらに、こちらのブックレットは一曲ごとにデータや解説、メンバーのコメントが記載されていて、読み応えがあります。初期のB面曲について、これはキンクスを真似たものだ、とか、これはデイヴ・クラーク・ファイヴの線だね、なんてはっきり言っているのが面白い。あと、"Happy Together" のプロデューサーにはジョー・ウィザートがクレジットされているけれど、実際の制作に貢献したのはチップ・ダグラスだ、とか。また、キャリア末期になると会社が独断でシングルを切ってしまうなど、いかにも混乱した状況だったことが伺えます。

この「All The Singles」を聴いていると、その時代の流行を自分たちのスタイルとしてうまく消化していった彼らのサウンドの変遷がよくわかります。フォーク・ロックのグループとしてスタートしながら、やがてボナー&ゴードンと出会い、より洗練されたポップ・レコードを作るようになっていく。そして、ディスク2の冒頭を飾る "Sound Asleep" からはシングルA面も自作曲になり(ヒットは少なくなるのですが)、音楽的にはサイケデリックな要素を強めていくという。

ところで、マスタリング・エンジニアのスティーヴ・ホフマンは自身の主宰するフォーラムで以前から何度も、"Happy Together" のモノラル・シングル・ヴァージョンは世界最高のミックスだ、と主張しているのですね。しかし、それを聴こうにもなかなか手に入らなかったわけで。かつてRepertoire製「Happy Together」CDのボーナス・トラックには "Happy Together" のオリジナル・モノ・シングル・ミックスと書かれているものが入っていたのだけど、実はそれはステレオ・ミックスからのフォールド・ダウンだったのだ。

今回、リアルなモノラル・ミックスを聴いてみるとなるほど、世界最高かどうかはわからないけれど、ステレオ・ミックスよりもダイナミクスに優れていて、スケール感のある仕上がりですな。

2016-09-19

レオ・ブルース「ハイキャッスル屋敷の死」

過去に犯罪捜査に関わり、それを解決してきた実績のある歴史教師、キャロラス・ディーン。彼のところに校長であるゴリンジャーから事件が持ち込まれる。ゴリンジャーの旧友で成り上がりの貴族、ロード・ペンジに何者かが脅迫文を送りつけてきたというのだ。社会的な成功者が妙な手紙を受け取るのはよくあること、と一度はその依頼を断ったディーンであったが、やがて本当に殺人事件が起こってしまう。

1958年に発表された、キャロラス・ディーンものの第五長編。

お屋敷内での犯罪を扱っていて、『死の扉』や『ミンコット荘に死す』と比べると物語の雰囲気はやや重ためです。

また、翻訳のせいか、特に前半の文章が読みにくい。ロード・ペンジの台詞は精確なのだろうけどまるで学校の授業での和訳文のように堅苦しいし、厩番のもってまわった言い回しはユーモラスな要素のはずなのに、いまひとつ伝わってこない。

犯人はかなり見当が付きやすい、というか、そもそも隠そうとしていないように思えます。ミスリードもとって付けたようにわざとらしいし。実際、ディーンも早々と真相に辿り着いたようなのですが、物証に欠ける上、関係者たちにとって胸糞悪い事実であるため、自分から明らかにするのには気が進まない様子。

そのうち物語が後半に入ると事件に新たな展開が生じます。そして、そこからがこの作品の肝でしょう。古典的な探偵小説に見えたものが後から付け足された要素によって妙なものになっていくという。

正直言ってコンセプトは面白いけれど、批評性が突出してしまっているようで十分な効果は上がっていないという感じです。謎解きにもちょっと雑なところが目に付くかな。

2016-09-12

The Beatles / Live At The Hollywood Bowl

ハリウッド・ボウルというと昔から "Things We Said Today" がお気に入りであります。サード・アルバムの中ではやや地味な存在であった曲が、ここではまた違った魅力を感じさせてくれます。ライヴでの演奏は全体にスタジオ録音よりもラフでルーズなのだけれど、この曲においてはそれが良い方向に作用しているよう。

今回のリリースは1977年のアルバムの改訂版というより、パッケージから明らかなようにドキュメンタリー映画のコンパニオン・ディスクとしての意味合いが強そうだ。要は独立した商品としてリリースするには(ビートルズのものにしては)弱い、ということか。けれど、ずっと放置されてきたこのタイトルを、ちゃんとしたひとつの作品としてブラッシュアップしてくれてよかったとは思います。

どうせなら全録音をリリースしろ、なんて意見も見かけますが。ボーカルや片方のギターがまるっきり欠落しているものや、演奏そのものがぐだぐだのものまで出したところで、やっぱり批判されるに決まっているのな。

サウンドのほうは非常に迫力があるものになっています。ただ、3トラックという元々の録音の限界でしょうが、ベースギターをくぐもった音のままで大きくミックスしているので、ブーミーな感じもあるかな。再生する音量の大きさでも結構印象が違ってきます。

実際、ブートレッグやファン制作によるリマスターには、もっとすっきりとして聴きやすいものも存在しますが、ロックンロールバンドとしての格好良さでは今回のリミックスが最上ではないでしょうか。"Dizzy Miss Lizzy" や "Boys"、あとボーナス追加された "You Can't Do That" なんて実にライヴ映えしていますね。

2016-09-11

ヘレン・マクロイ「ささやく真実」

美貌と財産を持ち合わせ、騒動を招いては新聞のゴシップ欄を賑わすような存在のクローディア。彼女は新開発された強力な自白剤を手に入れると、それを自宅でのパーティで出すカクテルの中にこっそりと混ぜ、来客たちに飲ませた。大暴露大会をながめては自分だけが楽しむつもりだったのだが、やがて雲行きが怪しくなり……。

1941年発表になる第三長編、ベイジル・ウィリングもの。

今作ではまだオカルト的な味付けはなく、心理分析の要素も控えめ。とても真っ当なフーダニットという印象です。

一見、悪女とその被害者たちという定型的な物語のようで、実はそれぞれのキャラクターたちが一筋縄ではいかない面を明らかにしていく、という展開が面白い。

ミステリとしての切れもいい。容疑者の範囲は限られているものの、誰が犯人であってもおかしくない。そんな状態で明白なひとつの事実から、犯人をダイレクトに指し示していきます。

また、真の手掛かりと背中合わせになったレッド・ヘリングがとてもスリリングで。見当違いの線を追っていたのか、といったん思わせておいてからの反転が格好いい。

伏線はいつもながら行き届いているし、なにより解決編全体がひとつのドラマとして良くできているのだなあ。

創元推理文庫からは次に、第二作「The Man in the Moonlight」の翻訳が予定されているそうで、楽しみであります。

2016-09-06

マージェリー・アリンガム「幻の屋敷」

アルバート・キャンピオンが登場する短編を日本独自に編纂した作品集、その第二弾。今回は1938~55年に発表された作品が収められています。

しかし、どういうことなんでしょうね、これは。時代が進んでいるにもかかわらず、前に出た『窓辺の老人』とあまり印象が変わらないんですね。のどかというか、シンプルというか。

すごく読みやすいんですよ。導入がスムーズで、語り口はおだやかなユーモアをたたえたもの。謎も魅力的で、かつわかりやすい。

その一方で、解決部分はうまくいっていないものが多い。証拠には後出しっぽいものが目立ち、シャーロック・ホームズの時代ならともかく、という感じです。

屋敷の消失という大ネタを扱った表題作「幻の屋敷」なんて、凄くいいアイディアで実際、面白いのだけど、推理というより種明かしをされているようなのが惜しい。

そんな中で、例外的にしっかりと構築されているのが「ある朝、絞首台に」。1950年に発表された作品ですが、まるで黄金期のようなオーソドックスさ。行方不明の凶器の謎を扱いながら、人間性の問題を絡めることでミステリとしての奥行きを感じさせるものになっています。

また、「見えないドア」や「キャンピオン氏の幸運な休日」のような10ページ前後の小編になると、たとえ推理の余地が少なくとも、スムーズな流れに乗せられて意外な顛末を楽しむことが出来る。

個人的に一番面白かったのが、ひとを喰ったような犯罪計画の「機密書類」という短編。いってみればアリンガム版「赤毛組合」なのだが、犯人の奇妙なキャラクターが印象的だし、大詰め前の作戦会議におけるダブル・ミーニングもフックになっている。こういうちょっとしたプラスアルファによって、作品にいわく言いがたい魅力が生まれていると思う。

シリーズ探偵を据えてはいるけど、必ずしも推理の物語を志向しているわけではないのだな。その辺りを抑えておけば肩が凝らず、楽しい読み物ではあります。

2016-09-04

法月綸太郎「挑戦者たち」

基本的にこの作者の小説はとりあえず出たら買って読むことにしているので、内容の方は確認していなかったのだが。ページ数のわりに値段が高いね。

それはともかく、本作はミステリでおなじみの〈読者への挑戦〉を99種類の文体でもって提示する、というもの。そのスタイルは先行作品の文体模写から、一般的に日常生活の中で目にする文章のパロディまで。

帯裏には「さて、この面白さがどこまでわかるかね」という挑発的なフレーズが書かれていますが、決してわけのわからない作品ではありません。ただ、ミステリファンでないとわからないアイディアは満載されているけれど、その面白さは必ずしもミステリ的なものとは限らないので、読者を選ぶ作品ではあるかも。

実際、やっていることは懐かしさすら感じるようなものだと思う。しかし、何を器としてチョイスするか、そしてそこに何を盛り込むか、が実に楽しい。「次はこうきたか!」という驚きや、あるいは巻末の参考文献を見て「なるほど、これだったのか」というものも。

内容のほうも〈読者への挑戦〉をはじめとするミステリについての考察や、ミステリ風コントをして読めるものが散りばめられていて、一筋縄ではいかない。

中でも瀬戸川猛資のスタイルで語られる「42 挑戦状アレルギーの弁」はエドマンド・クリスピンを取り上げながら、まさに本家ばりのミステリエッセイとして面白く読めるものになっています。

きっと楽しんで書いたのではないか、そんな稚気を感じました。なんだか筒井康隆っぽくて、好きだな。

2016-08-20

Ruby and The Romantics / Our Day Will Come

毎年、夏になるとよく聴くのがこれ。

ルビー&ザ・ロマンティクスが1963~66年、Kappレーベルに残した音源からの2枚組コンピレイション。副題には「Very Best Of~」と付いていて、42曲も入っていますがコンプリヘンシヴであってもコンプリートではない。まあ、個人的にそこまでのこだわりはないし、シングルA面曲が網羅されていれば良いかと。それよりABCに移籍してからのマテリアルがさっぱりリイシューされないことのほうが気になる。

このKapp時代のアレンジャーはモート・ガースン、目ぼしいシングル曲は彼とボビー・ヒリアードか、もしくはヴァン・マコイが作曲したものですね。一方でアルバムのための曲は古いミュージカル曲ばかりとあって、まあわかりやすい商売ではある。

そして、主役であるグループのスタイルはドゥーワップをベースにした男声コーラスに、癖がなく丁寧な女声リードが乗っかるもの。昔、国産レコードのジャンルに「ポピュラー・ボーカル」という呼称がありましたが、まさにそんな感じ。

要は、その端正なボーカルも込みでのサウンド構築が良いのだなあ。深いエコーにきらきらした鉄琴、彩りとしてのオルガン。ちょっとラテンが入ったようなリズムのものもありますが、曲調はゆったりとしたものばかりであって、飽きたとしても、それはそういうものなのだ、と思う。

"Baby Come Home" なんてドリフターズのスタイルをそのまんま持ってきたような曲だが、これも穏やかな印象でいかにもな仕上がりです。

涼しげで押し付けがましさのないポップ・ソング集。

2016-08-19

アガサ・クリスティー「バートラム・ホテルにて」

姪の心遣いによってロンドンの歴史ある高級ホテルに滞在することになったミス・マープル。ホテルはまるでエドワード朝を思わせる落ち着いた雰囲気があり、サービスも申し分なく、マープルはそこでの生活に満足していた。だが、その一方で大規模な犯罪機関がこのホテルと何か関わりがあるのではないか、と警察が調査に乗り出し始める。

1965年発表のジェーン・マープルもの長編。

あからさまに疑わしい行動をする人物は出てくるものの、事件らしいことはなかなか起きません。列車強盗やらある人物の失踪など、いくつかの筋が平行して語られていき、どういう種類の物語なのかが見えないまま物語は進んでいきます。

全体としてみると、謎解き要素の薄いスリラーというところ。マープルは出てくるけれど大して推理をするわけではなく重要な証人といった役止まりであって、この作品での主役は警察官ということになります。また、真相は意外なものでありますが、組織的な犯罪を目くらましにした、それとはまったく関係のない個人的な事件というのは以前の作品でも使っていた構図です。

クリスティが年をとってからの作品の例に漏れず、プロットはゆるゆる。しかし、舞台やキャラクターの書き込みがしっかりしていて、それが真相が判明したときの説得力に結びついています。古き良き英国を賛美しているように見せて、実は時代の変化に向き合った作品であります。幕切れもこれまでのクリスティにはなかった種類のものですね。

2016-08-16

ハーラン・エリスン「死の鳥」

九作が収録された短編集。伊藤典夫訳、とあるけれど「編」はついてないので、伊藤氏で既に翻訳が存在したものを集めたのでしょうか。

作品は発表年代順に並んでいます。はじめの方はいかにもニューウェーブSF、という感じですね。先鋭的であったはずの趣向ほど古びてしまっているのは仕方のないところ。また、プロットだけを取ればそれほど意外なものはなくて、むしろ落ち着くべきところに落ち着く、といったものが多い。

しかし、それらを如何に語るかというスタイルが格好良いのだ、凄く。気取りすら感じられる比喩表現や、断片的でありながら熱量を感じさせる饒舌には読んでいるこちらも煽られっぱなしだ。

特にいいと思ったのは表題作である「死の鳥」。何がなんだかよくわからなくても、とにかく読み進めずにはいられない。一見ミスティフィケーションのような額縁部分が、実は注釈として理解の助けになっている、というのもスマート。

また、現実と内宇宙を合わせ鏡にした「ランゲルハンス島沖を漂流中」はちょっとディレイニーを思わせる、メタファーだらけの才気走った一編でこれも凄い。

そして、およそ救いというものが無い「おれには口がない、それでもおれは叫ぶ」や、ジャック・ザ・リッパーを扱った狂おしいノワール「世界の縁にたつ都市をさまよう者」に込められた異様なエネルギーたるや。

その他、SFらしいガジェットに頼らない分、今日性を獲得しているようなものもあって。良い塩梅に手垢が付いたアイディアと、ほとばしるような描写のバランスによって「プリティ・マギー・マネーアイズ」や「鞭打たれた犬たちのうめき」などはモダン・ホラー・ストーリーとして読むこともできそうだ。

あと、ミステリ読みとしては「ジェフティは五つ」の結末に頭を捻った。ぼかされているのかと思ったが、よく読めば最後から2ページ目、7~9行目にはっきり書かれているのね。プロバビリティーの犯罪、というやつ。

バラエティには富んでいるけれど、どれもこの作家ならではの仕上がりになっているものばかり。やたらに密度の高い短編集です。

2016-08-13

Grapefruit / Yesterday's Sunshine: The Complete 1967-1968 London Sessions

既発表・未発表のマテリアルが混在していて、いまひとつ趣旨がわかりにくいコンピレイション盤ですが、グレイプフルートがアップルと出版契約していた時期の音源集です。昨年、新たにマスターテープが発見されたそうで、未発表曲や別テイクがいくつかに、既発曲でもマルチトラックからミックスし直されたものが多く収録されていて、既出そのまんまのもの(それらも当然、リマスターされていますが)はそれほど入っていません。

グレイプフルートのデビュー・シングルはテリー・メルチャーによって手掛けられ、それより後のシングル制作はグループ自身でのプロデュースで行われていました。それらシングル曲や(その時点での)未リリース曲はファースト・アルバムである「Around Grapefruit」としてまとめられるのですが、その際にメルチャーはリミックスやオーバーダブを施しています。

また、"Lullaby" という曲ではもともとレノン&マッカートニーがプロデューサーを務めていましたが、「Around~」に採用されたのはそのヴァージョンではなく、後にグループのみで再録したものを元にメルチャーが手を加えたものでありました。

今回のコンピレイションでは "Lullaby" はレノン&マッカートニー制作版、それ以外はデビュー・シングルを除いて全てグレイプフルートがセルフ・プロデュースしたかたちのものが収録されているよう。

|

| 記者会見にはブライアン・ジョーンズ、ドノヴァン、リンゴ、ジョン、シラ・ブラック、ポールが参加 |

マスターテープの保存が良かったのでしょう、全体に音質は良好です(一曲だけアセテート起こしのものがありますが、それもちゃんと聴ける音になっています)。特に新規リミックスされたものがクリアで生々しい仕上がり。「Around Grapefruit」収録のものと比べるとストリングスが無くなったりしていることもあって、サイケポップ的な雰囲気は希薄になりましたが、ビートグループらしい迫力が強まった感があります。

また、未発表曲を取っても明らかに落ちるというものは無く、ジョージ・アレクサンダーの作曲センスの確かさが伺える出来です。

そうそう、ライナーノーツ記載のコメントによればフォー・シーズンズのカバー "C'mon Marianne" でのホーンは、ジョン・レノンのアイディアであるリフを元にマイク・ハグがアレンジをしたものだそうですよ。

2016-08-07

青崎有吾「水族館の殺人」

ええと、三年前に出た作品の文庫化ですね。

水族館内で刺された男が血を流しながら水槽内に落ちていき、鮫にかぶりつかれるという発端はかなりえぐい。しかし、その後には事件は起こらず、ミステリとしてはひとつの殺人の謎だけを追って展開していくという、堂々たるフーダニットであります。

前作『体育館の殺人』では思いつきに従って捜査したらそれを裏付ける証拠が出てきました、という感じのところが見受けられたのだけれど、今回はその辺りの手順が改良されていますね。

ひとつのささいな証拠から意外なほどに多くの事実を引き出していく手法、特に犯人が予想していなかった事態に対応せねばならなかった、という推理がいかにもエラリー・クイーン直系と感じで嬉しくなります。また、今作では大詰めにおける消去法のスリルもまたクイーンっぽい。

少し気になったのは、事件現場には明らかに妙なところがあるのだけれど、そのことは何故か指摘されないまま物語が進んでいくのですね。で、結末に至ってその疑問は氷解するのですが、事件の奥行きを生み出すために美しさが犠牲になっている、という感じを個人的には受けました。こういうところも包含した、スケールの大きな解決編を読みたかった、と言ったら欲張りすぎでしょうか。

『体育館~』と比較すると、キャラクター付けがしつこくなくて読みやすくなっているのもよかったです。ところで、本筋に関係なさそうなエピソードが本当に関係なかったので、ちょっと驚いた。これは今後のシリーズに生きてくるのでしょうか。

2016-07-30

Caterina Valente / Sweet Beat

カテリーナ・ヴァレンテが1968年にリリースした「Sweet Beat」はオリジナル1曲を除いて、全て有名曲のカバーで占められていたアルバムです。

その米国盤とドイツ盤では収録された12曲のうち1曲が異なっていたようなのですが、2006年の独Bureauからのリイシューには両方の曲が入っています。

取り上げられているのは当時の英米におけるヒット曲が中心になっています。リズムを強調したシャープなバンド・サウンドに、ちょっとしたバロック・ポップ風の味付けがうまい按配で、今聴いても古さは感じません。

中でも、"We Can Work It Out" や "You've Got Your Love"、"Music To Watch The Girls By" などミディアム以上のテンポのものが好ましい仕上がり。カテリーナ自身のハーモニー・ボーカルもぴしっ、と決まっています。"I Dig Rock And Roll Music" なんて蓮っ葉な歌いくちがナンシー・シナトラばりで、これも悪くない。

そして、いくつかあるもっと古い時代の曲のアレンジがまた中々の聴きもの。ミュージカル・ナンバーである "Fascinating Rhythm" や "Ol' Man River" などがキャッチーなポップソングとして生まれ変わっているし、"Blueberry Hill" なんて後のキング・オブ・ルクセンブルグを思わせるほどでありますよ。

全体としてレイト・シクスティーズの英国ポップをキッチュにしたようなテイストが感じられるもので、企画性が突出してしまっていたであろう発表当時より、むしろ現代のリスナーにとって楽しめるアルバムではなかろうか、なんて気がします。

2016-07-26

エラリー・クイーン「エジプト十字架の謎」

クリスマスの朝、ウェストヴァージニアの寒村で発見された死体は、T字路にあるT字型の道標にはりつけにされていた。頭部が切り落とされた死体そのものもTの文字をあらわしているようであり、さらには被害者の家のドアにもべっとりとした血でTと書かれていた。これら奇怪な印は一体何を表しているのか? 頭を捻るエラリーであったが、やがて次なるはりつけ姿の首無し死体が。

創元からの国名シリーズ新訳が、二年ぶりに出ました。

今作は1932年に発表された第五作目で、それまでの作品と比べて事件が非常に猟奇的で派手なものになっているのが目を引くところ。そして、調査・尋問と続くのではなく、検視審問によって事件の概略が説明されることで、展開が省略されて物語に入り込み易くなっています。また、かなり離れたふたつの土地を事件の舞台とすることが、物語の雰囲気を変えることに結びついています。この辺り、物語作家としてのクイーンの変化が見て取れるところです。

ミステリとしては解決編における犯人確定のシンプルなロジックが有名ですが、中盤での故意に残された証拠を巡る、ねちっこい推理も素晴らしい。しかし、複雑極まりない犯罪計画でありますな。犯人が偽装をする動機が表裏、二重になっているところなどなかなか凄い。

また、ミスリードではないけれど、事件の核心をずらしていく構成も実にうまいと思います。

クイーンについては色々と思うところがあるのだけれど、単純な楽しさでいうとやはり国名シリーズが一番だな、と再認識した次第であります。大詰めの追跡劇から結末への流れは華が感じられるもので、これもまた初期クイーンならではの味わいです。

2016-07-09

Van Morrison / ..It's Too Late To Stop Now… Volumes II, III, IV & DVD

「..It's Too Late To Stop Now…」はヴァン・モリソンが1973年に行ったライヴを収録した2枚組アルバムで、翌'74年にリリースされました。そして、そのアルバムに入らなかったパフォーンスを新たにマルチトラックからミックスして収録したのが、最近になって出たセット「Volumes II, III, IV & DVD」であります。

これがいいんですよ、凄く。

テープの保存がよかったのか、とてもクリアで臨場感があるサウンドです。ヴァン・モリソンはライヴ・アルバムを制作するにあたって、スタジオでの演奏の手直しを一切させなかったそうで、なるほど生々しい録音だ。

ライヴ全体に肯定的な雰囲気が横溢していて、ゼム時代のレパートリーでも攻撃性は感じさせず、余裕のある表現になっています。

|

| オリジナルの「..It's Too Late To Stop Now…」も今回、同時に リイシューされましたが、リマスターはされていないような |

ディスク1は'73年5月23日、ディスク2には6月29日にロサンゼルスで行われたライヴからそれぞれ15曲ずつ収録されていて、この2枚の間では曲目に重複はありません。ただし、ディスク2の "Into The Mystic" だけはオリジナルの「..It's Too Late To Stop Now…」に収められているのと同じ演奏のよう(ミックスは異なりますが)。

ディスク3は'73年7月23~24日にロンドンで行われたライヴから構成されていて、これも15曲入り。

同じ時期のライヴがこれだけの量というのは多すぎるように思うかもしれませんが、同じ曲を演っても歌いまわしが一回一回異なっているし、曲によってはアレンジや構成にも変化が付けられています。中でも "I've Been Working" が本格的なファンクになっているのが聴きものでありますね。

DVDは7月24日のロンドン公演、当時BBCで放送された映像で9曲入り、モノラル・ミックスです。

画質は鮮明とは言いがたいですが、ストリングス・セクションを加えた大所帯の強力さ、"Domino" でのソウル・レヴュー風の趣などがより伝わってきます。また、ヴァン・モリソンのキレの悪いステージ・アクションなどはやはり映像ならではの楽しさです。

登録:

投稿 (Atom)